| WWW.HUBERT-BRUNE.DE |

Graphiken und Tabellen

Graphiken und Tabellen

NATUR

|

| Bibel | Urknall | |||

| Schöpfung (durch Gott) | Tage | Ären | Schöpfung (durch die Natur) | |

| Alles

(also das All): Himmel und Erde, die ganze Welt, das Licht, die Dunkelheit | 1. Tag | 1 | 1. Ära: Planck-Ära | Planck-Einheiten

( Schaumig gequanteltes Gravitationsfeld u.a. |

| Wasser und Gewölbe (Himmel) | 2. Tag | 2 | 2. Ära: Quark-Ära | Quarks

( |

| Wasser und Land (Gott nannte es Erde), Pflanzen | 3. Tag | 3 | 3. Ära: Hadronen-Ära | Hadronen

( |

| Sonne und Mond und Sterne als Lichter | 4. Tag | 4 | 4. Ära: Leptonen-Ära | Leptonen

( |

| Tiere | 5. Tag | 5 | 5. Ära: Plasma-Ära | Elemente

( |

| Menschen | 6. Tag | 6 | 6. Ära: Stern-Ära | Sterne

( |

| Ruhetag (heiliger Tag) | 7. Tag | 7 | 7. Ära: Zukunft | ? |

| Entstehung des Universums: | Chaos-Ära | Quark-Ära (4 Kräfte) | Hadronen-Ära | Leptonen-Ära | Strahlungs-Ära |

| Jüngste (noch „aktuelle“) Ära | |||||

| Stern-Ära (Materie-Ära): | Galaxien | unsere Milchstraße | unser Zentrum | unsere Sterne | unser Sonnensystem |

| Ellipsen (E) | 18 % |

| Normale

Spiralen (S) (Sa 15 %) (Sb 20 %) (Sc (28 %) | 63 % |

| Balkenförmige

Spiralen (SB) (SBa 4 %) (SBb 5 %) (SBc 6 %) | 15 % |

| Irreguläre Nebel (Ir) | 4 % |

| Die bedeutendsten Mitglieder unserer lokalen Gruppe (Nebelgruppe) | ||||

| Name des Systems | Typ

| Entfernung | Durchmesser | Rg

in km/s |

| Milchstraße | Sb | 100 000 Lj. | ||

| Große Magellansche Wolke | Ir oder SBc | 165 000 Lj. | 21 000 Lj | + 280 |

| Kleine Magellansche Wolke | Ir | 165 000 Lj. | 9 500 Lj. | + 167 |

| Draco-System | E | 195 000 Lj. | 1 000 Lj. | - |

| Ursa-Minor-System | E | 260 000 Lj. | 1 000 Lj. | - |

| Sculptor-System | E | 360 000 Lj. | 2 300 Lj. | - |

| Ursa-Maior-System | E | 390 000 Lj. | - | |

| Sextans C | E | 460 000 Lj. | - | |

| Pegasus-System | E | 550 000 Lj. | - | |

| Fornax-System | E | 750 000 Lj. | 5 200 Lj. | + 40 |

| Leo-II-System | E1 | 750 000 Lj. | 1 000 Lj. | - |

| Leo-I-System | E4 | 750 000 Lj. | 2 000 Lj. | - |

| NGC 6822 | Ir | 1 600 000 Lj. | 6 800 Lj. | - 40 |

| IC 1613 | Ir | 2 150 000 Lj. | 6 500 Lj. | - 240 |

| Andromeda-Nebel (M 31) | Sb | 2 250 000 Lj. | 150 000 Lj. | - 270 |

| NGC 185 | E3 | 2 250 000 Lj. | 3 300 Lj. | - 340 |

| NGC 147 | E5 | 2 250 000 Lj. | 3 300 Lj. | - |

| Dreiecksnebel (M 33) | Sc | 2 350 000 Lj. | 45 00 Lj. | - 190 |

| Wolf-Lundmark-System | Ir | 2 800 000 Lj. | 4 200 Lj. | - 80 |

| Sextars A | Ir | 3 260 000 Lj. | 4 900 Lj. | - |

| Leo-III-System | Ir | 3 600 000 Lj. | - | |

| Ic 10 | SB | 4 100 000 Lj. | 4 200 Lj. | - |

| Einige Daten zur Milchstraße | „Lebensgürtel“ |

| Gesamtmasse | Durchmesser | Mittlere Dichte | Halo-Durchmesser |

|

| 200 Milliarden Sonnenmassen | 100 000 Lichtjahre | 0,1 Sonnenmassen pro Kubikparsec | 160 000 Lichtjahre | |

| Dicke

im Kernbereich | Dicke

im Außenbereich | Offene Sternhaufen | Kugel- Sternhaufen | |

| 16 000 Lichtjahre | 3 000 Lichtjahre | 15 000 (geschätzt) | 200

bis 2 000 (geschätzt) | |

| Assoziationen | Distanz GZ-S | Distanz GE-S | Alter | |

| ca. 700 (geschätzt) | 28 000 Lichtjahre | 45 Lichtjahre | 10

bis 14 Milliarden Jahre | |

| Geschwindigkeit beim Umlauf | Dauer eines Umlaufs ums Zentrum | Mittlere Distanz zwischen den Spiralarmen | ||

| z.B. der Sonne: 225 km/s | z.B. der Sonne: 237 Millionen Jahre | 4 000 Lichtjahre | ||

|

|

|  |  |

|  |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

||

|

||

|

||

| Name | Größe | Dimension | Term | Ungefähres SI-Äquivalent | Andere Äquivalente |

| Planck-Masse | Masse | M | 2,17644 · 10-8 kg | 1,311 · 1019 u | |

| Planck-Ladung | Ladung | Q | 1,8755459 · 10-18 C | 11,70624 e | |

| Planck-Länge | Länge | L | 1,616252 · 10-35 m | 3,054 · 10-25 a0 | |

| Planck-Temperatur | Temperatur | T | 1,416785 · 1032 K | ||

| Planck-Zeit | Zeit | T | 5,39124 · 10-44 s |

| Name | Größe | Dimension | Term | Ungefähres SI Äquivalent |

| Planck-Beschleunigung | Beschleunigung | LT -2 |  | 5,56 · 1051 m·s-2 |

| Planck-Dichte | Dichte | ML -3 | 5,15500

· 1096 kg·m-3 (1093mal mehr als Wasser) | |

| Planck-Druck | Druck | ML-1T -2 | 4,63309 · 10113 Pa | |

| Planck-Energie | Energie | ML2T -2 |  | 1,9561

· 109 J (= 1,2209 · 1028 eV) |

| Planck-Impedanz | Widerstand | ML2T -1Q -2 | 29,9792458 O | |

| Planck-Impuls | Impuls | MLT -1 |  | 6,52485 kg m·s-1 |

| Planck-Kraft | Kraft | MLT -2 | 1,21027 · 1044 N | |

| Planck-Kreisfrequenz | Frequenz | T -1 |  | 1,85487 · 1043 s-1 |

| Planck-Leistung | Leistung | ML2T -3 | 3,62831 · 1052 W | |

| Planck-Spannung | Elektrische Spannung | ML2T -2Q -1 |  | 1,04295 · 1027 V |

| Planck-Strom | Elektrischer Strom | QT -1 |  | 3,4789 · 1025 A |

| KS | GS | RS | UV IV | UV III | UV II | UV I | Violett | Blau | Grün | Gelb | Orange | Rot | IR I | IR II | IR III | IR IV | MW | RW | LW |

Ultraviolett | Sichtbar | Infrarot | |||||||||||||||||

| bis 10–4 nm | 10–5 bis 10–1 nm | 10–3 bis 10 nm | 10 bis 100 nm | 100 bis 200 nm | 200 bis 300 nm | 300 bis 380 nm | 380 bis 420 nm | 420 bis 480 nm | 480 bis 560 nm | 560 bis 580 nm | 580 bis 630 nm | 630 bis 780 nm | 780 bis 1500 nm | 1500 bis 6000 nm | 6000 | 40000 bis 1 Mio. nm | 106 bis 109 nm | 109 bis 1014 nm | ab 1014 nm |

| |

| W | Sehr helles Kontinuum, auf dem breite Emissionsbanden von Wasserstoff sowie neutralem und ionisiertem Helium liegen. Vgl. Wolf-Rayet-Sterne, die von expandierenden Gashüllen umgeben und meist Komponenten enger spektroskopischer Doppelsterne sind. (Beispiel: g² Velorum). |

| O | Helles Kontinuum, auf dem Absorptionslinien von neutralem Helium, Wasserstoff und einfach ionisiertem Sauerstoff liegen. (Beispiel: z Puppis mit O5). |

| B | Kontinuum, auf dem vor allem Absorptionslinien des neutralen Heliums sichtbar sind. Je näher sie an den Typ B9 kommen, desto schwächer werden sie, während verstärkt Wasserstoff-Linien auftreten. (Beispiel: Algol mit B8). |

| A | Das Spektrum wird von Wasserstoff-Linien beherrscht, obwohl sie gegen A9 hin etwas schwächer werden. Einige Metall-Lnien treten auf, ebenso gegen A9 hin die Linien H und K des einfach ionisierten Calciums. (Beispiel: Sirius mit A0). |

| F | Die Wasserstoff-Linien sind weiter abgeschwächt und die Linien H und K verstärkt. Das sogenannte G-Band entsteht durch nicht beieinander liegende Linien von Eisen, Titan und Calcium. (Beispiel: Canopus mit F0 oder Prokyon mit F5). |

| G | Die

Linien H und K sind am stärksten, die Wasserstoff-Linien dagegen noch schwächer.

Zahlreiche Metall-Linien treten auf. Gegen G9 hin sind die Eisen-Linien sogar

stärker als die Wasserstoff-Linien. (Beispiel: Sonne mit G2 |

| K | Das

Kontinuum wird auf der kurzwelligen, blauen Seite merklich schwächer. Am

stärksten ist das G-Band. Die Wasserstoff-Linien sind kaum mehr sichtbar.

Banden von Titanoxid treten auf. Die Linien H und K sind sehr stark. (Beispiel:

Arktur mit K0 oder Aldebaran mit K5). Vgl. „Rote Riesensterne“ ( |

| M | Die

Titanoxid-Banden sind am stärksten. Das G-Band ist in einzelne Linien aufgelöst.

Das kurzwellige Ende des Kontinuums ist fast ganz verschwunden. (Beispiel: Beteigeuze

mit M2). Vgl. „Rote Riesensterne“ ( |

| R | Cyan- und Kohlenstoffmonoxid-Banden herrschen vor. |

| N | Ähnlich wie R; jenseits von 450 nm ist kein Kontinuum mehr feststellbar. Wegen der bei den Klassen N und R auftretenden Kohlenstoff-Banden werden diese Sterne auch als Kohlenstoffsterne bezeichnet. |

| S | Ähnlich M und N, mit Zirkonoxid-Banden. |

| R, N, S

gehören zu den Sonderklassen; sie treten nur selten auf. |

| Typ | Effektive Temperatur in K | Farbe | Ungefähre Beispiele |  |

| O5 | 35 000 | weiß | i Orionis, z Puppis | |

| B0 | 22 000 | weißgelb | Spika, e Orionis | |

| A0 | 10 700 | hellgelb | Sirius, Wega, g Ursae Maioris | |

| F0 | 7 400 | reingelb | Canopus, i Aquilae | |

| G0 | 5 900 (Zwerge) 5 200 (Riesen) | tiefgelb | Capella,

Sonne | |

| K0 | 4 900 (Zwerge) 4 100 (Riesen) | rötlichgelb | Arktur, g Leonis, e Cygni | |

| M0 | 3 600 (Zwerge) 3 400 (Riesen) | orange | Beteigeuze, Antares, b Andromedae |

T = Temperatur; W = Wellen; F = Frequenz |

| Typ | Leuchtkraftklassen | Unterzwerge | Weiße Zwerge | Population II | |||||||

| Ia | Ib | II | III | IV | V | Blauer Ast | Roter Ast | ||||

| O5 |

| -6m, | -5m,1 | ||||||||

| B0 | -6m,4 | -5m,9 | -4m,8 | -4m,0 | -3m,2 | ||||||

| B5 | -5m,5 | -4m,8 | -3m,0 | -0m,9 | |||||||

| A0 | -6m,4 | -5m,3 | -1m,5 | +0m,6 | +13m, | 0m,0 | |||||

| A5 | -5m,0 | 0m,0 | +2m,0 | +4m,0 | -0m,3 | ||||||

| F0 | -6m,4 | -4m,7 | -0m,7 | +3m,0 | +3m,0 | +4m,8 | -0m,8 | ||||

| F5 | -4m,5 | -1m,3 | +3m,2 | +3m,9 | +5m,7 | -1m,8 | +2m | ||||

| G0 | -4m,2 | -1m,6 | +0m,8 | +3m,2 | +4m,6 | +6m,4 | +14m, | -3m,1 | |||

| G5 | -4m,2 | -1m,8 | +0m,5 | +3m,1 | +5m,3 | +7m,1 | K0 | -4m,2 | -2m,0 | +0m,4 | +2m,9 | +6m,2 | +8m,0 | +14m |

| K5 | -6m,0 | -4m,2 | -2m,2 | -0m,1 | +7m,6 | +9m,6 | |||||

| M0 | -6m,0 | -4m,2 | -2m,3 | -0m,3 | +8m,8 | +10m,8 | |||||

| M2 | -4m,2 | -2m,3 | -0m,4 | +9m,8 | +11m,7 | ||||||

| M5 | -0m,4 | +12m,0 | +13m,9 | ||||||||

| M8 | +16m | ||||||||||

|

Anmerkung: Die Leuchtkraftklasse I wird unterteilt in Ia (helle Überriesen)

und Ib (schwächere Überriesen = c-Sterne). Unsere Sonne

(Spektraltyp G2) gehört zur Leuchtkraftklasse

V und hat eine absolute visuelle Helligkeit von +4m,87. |

| Planet |

Mittlere Entfernung von der Sonne in AE |

Umlaufzeit in Jahren |

Quadratzahl der Umlaufzeit |

Kubus der mittleren Entfernung |

| Merkur Venus Erde Mars Jupiter Saturn | 0,387 0,723 1,000 1,524 5,203 9,539 |

0,241 0,615 1,000 1,881 11,868 29,461 |

0,058 0,378 1,000 3,538 140,849 867,978 |

0,058 0,378 1,000 3,540 140,852 867,951 |

|

| Raumstation, Wernher von Braun |

|  |

|

|

| Gruppe | 1 I A | 2 II A | 3 III B | 4 IV B | 5 V B | 6 VI B | 7 VII B | 8 VIII B | 9 VIII B | 10 VIII B | 11 I B | 12 II B | 13 III A | 14 IV A | 15 V A | 16 VI A | 17 VII A | 18 VIII A | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Periode | Schale | ||||||||||||||||||

| 1 | 1 H | 2 He | K | ||||||||||||||||

| 2 | 3 Li | 4 Be | 5 B | 6 C | 7 N | 8 O | 9 F | 10 Ne | L | ||||||||||

| 3 | 11 Na | 12 Mg | 13 Al | 14 Si | 15 P | 16 S | 17 Cl | 18 Ar | M | ||||||||||

| 4 | 19 K | 20 Ca | 21 Sc | 22 Ti | 23 V | 24 Cr | 25 Mn | 26 Fe | 27 Co | 28 Ni | 29 Cu | 30 Zn | 31 Ga | 33 As | 35 Br | 36 Kr | N | ||

| 5 | 37 Rb | 38 Sr | 39 Y | 40 Zr | 41 Nb | 42 Mo | 43 Tc | 44 Ru | 45 Rh | 46 Pd | 47 Ag | 48 Cd | 49 In | 50 Sn | 52 Te | 53 I | 54 Xe | O | |

| 6 | 55 Cs | 56 Ba | 57 La* | 72 Hf | 73 Ta | 74 W | 75 Re | 76 Os | 77 Ir | 78 Pt | 79 Au | 80 Hg | 81 Tl | 82 Pb | 83 Bi | 86 Rn | P | ||

| 7 | 87 Fr | 88 Ra | 89 Ac** | 104 Rf | 105 Db | 106 Sg | 107 Bh | 108 Hs | 109 Mt | 110 Ds | 111 Rg | 112 Cn | 113 Uut | 114 Uuq | 115 Uup | 116 Uuh | 117 Uus | 118 Uuo | Q |

| * Lanthanoide | 58 Ce | 59 Pr | 60 Nd | 61 Pm | 62 Sm | 63 Eu | 64 Gd | 65 Tb | 66 Dy | 67 Ho | 68 Er | 69 Tm | 70 Yb | 71 Lu | |||||

| ** Actinoide | 90 Th | 91 Pa | 92 U | 93 Np | 94 Pu | 95 Am | 96 Cm | 97 Bk | 98 Cf | 99 Es | 100 Fm | 101 Md | 102 No | 103 Lr | |||||

| | |||||

| Vorkommen: | natürliches Element | künstliches Element | fehlendes Element | radioaktives Element | |

| | |||||

| Serien | |||||

| – nach Gruppen | Alkalimetalle | Erdalkalimetalle | Halogene | Edelgase | |

| – innerhalb von Perioden | Lanthanoide | Actinoide | |||

| – nach metallischen Eigenschaften | Übergangsmetalle | Metalle | Halbmetalle | Nichtmetalle | |

| | |||||

| Aggregatzustand: (unter Normalbedingungen) | gasförmig | flüssig | fest | unbekannt | |

| - Die 8 häufigsten Elemente im Kosmos - |

| OZ | Elemente | Prozent | Masse | Rang | Atomzahl | Rang |

| 1 | Wasserstoff (H) | ca. 73,5 % | 1012 | 1 | 1012 | 1 |

| 2 | Helium (He) | ca. 24,5 % | 3,39 • 1011 | 2 | 8,51 • 1010 | 2 |

| Summe (H + He) | ca. 98 % | 1,339 • 1012 | 1,0851 • 1012 |

| 6 | Kohlenstoff (C) | ca. 1,6 % | 3,98 • 109 | 4 | 3,31 • 108 | 4 |

| 7 | Stickstoff (N) | 1,29 • 109 | 7 | 9,12 • 107 | 5 | |

| 8 | Sauerstoff (O) | 1,05 • 1010 | 3 | 6,60 • 108 | 3 | |

| 10 | Neon (Ne) | 1,66 • 109 | 6 | 8,31 • 107 | 6 | |

| 14 | Silicium (Si) | 9,33 • 108 | 8 | 3,31 • 107 | 8 | |

| 26 | Eisen (Fe) | 2,24 • 109 | 5 | 3,98 • 107 | 7 |

| Summe (8 Elemente) | ca. 99,6 % | 1,359• 1012 | 1,086• 1012 |

| Rest | ca. 0,4 % | 5 436 000 000 | 4 344 000 000 |

| Nach Atomzahl: 1.) Wasserstoff (H), Ordnungszahl: 1 2.) Helium (He), Ordnungszahl: 2 3.) Sauerstoff (O), Ordnungszahl: 8 4.) Kohlenstoff (C), Ordnungszahl: 6 5.) Stickstoff (N), Ordnungszahl: 7 6.) Neon (Ne), Ordnungszahl: 10 7.) Eisen (Fe), Ordnungszahl: 26 8.) Silicium (Si), Ordnungszahl: 14 9.) Magnesium (Mg), Ordnungszahl: 12 10.) Schwefel (S), Ordnungszahl: 16 11.) Argon (Ar), Ordnungszahl: 18 12.) Aluminium (Al), Ordnungszahl: 13 ... u.s.w. ... | Nach Masse: 1.) Wasserstoff (H), Ordnungszahl: 1 2.) Helium (He), Ordnungszahl: 2 3.) Sauerstoff (O), Ordnungszahl: 8 4.) Kohlenstoff (C), Ordnungszahl: 6 5.) Eisen (Fe), Ordnungszahl: 26 6.) Neon (Ne), Ordnungszahl: 10 7.) Stickstoff (N), Ordnungszahl: 7 8.) Silicium (Si), Ordnungszahl: 14 9.) Magnesium (Mg), Ordnungszahl: 12 10.) Schwefel (S), Ordnungszahl: 16 11.) Argon (Ar), Ordnungszahl: 18 12.) Nickel (Ni), Ordnungszahl: 28 ... u.s.w. ... |

|  | ||

| Beispiele

für verschiedene Kristallgestalten. Die ersten beiden haben gleiche Tracht und verscheidenen Habitus, die beiden letzten haben gleichen Habitus und verschiedene Tracht. | Reihe

oben (v.l.n.r.): Kupfer-Typ, Wolfram-Typ, Magnesium-Typ, Reihe unten (v.l.n.r.): Diamant-Typ, Fluorit-Typ, Calcit-Typ weiß = Ca, schwarz = F, grau = C, klein und schwarz = O. |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

| ||||||

| Größenverhältnis: Sonne, Jupiter, Erde | Massenverhältnis:

Jupiter ist rd. zweieinhalb mal schwerer als alle anderen Planeten im Sonnensystem zusammen! |

![]() Sonnenflecken-Erdtemperatur-Korrelation von 1865 bis 1985

Sonnenflecken-Erdtemperatur-Korrelation von 1865 bis 1985 ![]()

| Sonnenaktivität (Sonnenflecken) | Kosmische

Strahlung im Sonnensystem | Radiokohlenstoff in der Erdatmosphäre | Wolken in der Erdatmosphäre | Temperatur in der Erdatmosphäre |

| + | – | – | – | + |

| – | + | + | + | – |

| Masse | Durchmesser | Radius | Volumen | Mittlere Dichte |  |

| 1,99 • 1033 g | 1,392 Mio. km | 0,696 Mio. km | 1,41 • 1033 cm³ | 1,41 g/cm³ | |

| Die Masse der Sonne entspricht also etwa 333 000 Erdmassen (ca. 1000 Jupitermassen), der Durchmesser der Sonne etwa 109 Erddurchmesser (ca. 9,75 Jupiterdurchmesser). | |||||

| Neigung | Oberfläche | ||||

| 7°15' | 6,09 • 1022 cm² | G2 | Klasse V | +4m,87 | |

| Die

Entfernung Sonne-Erde beträgt im Perihel 147,1 Mio. km, im Aphel 152,1 Mio.

km. Die mittlere Entfernung Sonne-Jupiter beträgt 778,3 Mio. km. | |||||

| A.v.Z. | 0 | 28 | 70 | 139 | 209 | 279 | 348 | 418 | 488 | 556 | 585 | 627 | 696 |

| T. | 14,6 | 14,2 | 12,6 | 9,35 | 6,65 | 4,74 | 3,42 | 2,49 | 1,80 | 1,28 | 1,04 | 0,605 | 0,0058 |

| Dichte | 134 | 121 | 85,5 | 36,4 | 12,9 | 4,13 | 1,30 | 0,405 | 0,124 | 0,035 | 0,02 | 0,009 | 2 • 10-7 |

| Druck | 22100 | 20000 | 13500 | 4590 | 1160 | 267 | 60,5 | 13,7 | 3,0 | 0,611 | 0,301 | 0,078 | 8 • 10-11 |

| (A.v.Z. = Abstand vom Zentrum in 1000 km; T. = Temperatur in 1 000 000 K; Dichte = in g/cm³; Druck = in 1012 Pascal) | |||||||||||||

|  |

| Planet | Große Bahn-Halbachse | Umlauf | Masse | Dichte | Durchmesser | Bahnneigung | Neigung | Albedo | |

| Merkur | 0,387 |

57,9 | 0,241 | 0,055 | 5,43 | 4 878 km | 7,00° | 7,00° | 0,12 |

| Venus | 0,723 | 108,2 | 0,615 | 0,815 | 5,25 | 12 102 km | 3,39° | 177,4° | 0,65 |

| Erde | 1,000 | 149,6 | 1,000 | 1,000 | 5,52 | 12 756 km | - | 23,45° | 0,37 |

| Mars | 1,524 | 227,9 | 1,881 | 0,107 | 3,93 | 6 794 km | 1,85° | 25,19° | 0,15 |

| Jupiter | 5,203 | 778,3 | 11,862 | 317,894 | 1,33 | 142 984 km | 1,31° | 3,08° | 0,52 |

| Saturn | 9,539 | 1427,0 | 29,458 | 95,184 | 0,71 | 120 536 km | 2,49° | 26,73° | 0,47 |

| Uranus | 19,191 | 2871,0 | 84,014 | 14,537 | 1,24 | 51 118 km | 0,77° | 97,92° | 0,51 |

| Neptun | 30,061 | 4497,1 | 164,793 | 17,132 | 1,67 | 49 528 km | 1,77° | 28,80° | 0,41 |

| Pluto * | 39,529 | 5913,5 | 247,680 | 0,003 | 2 (?) | 2 302 km | 17,15° | ? | 0,62 |

| Quaoar * | 43,588 | 6250,8 | 287,000 | 0,0004 | 2 (?) | 1 280 km | 7,98° | ..?.. | 0,10 |

| Eris * | 67,695 | 10127,2 | 566,970 | 0,004 | 2 (?) | 2 450 km | 44,18° | ..?.. | ..?.. |

| Sedna * | 86,053 | 12873,6 | 12059,059 | 0,0008 | ..?.. | 1 700 km | 11,93° | ..?.. | ..?.. |

| u.v.m * | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

| ..?.. * | ..?.. | ..?.. | ..?.. | ..?.. | ..?.. | ..?.. | ..?.. | ..?.. | ..?.. |

| (AE) | (Mio. km) | (Jahre) | (Erdmassen) | (g/cm³) | (am Äquator) | (gegen Ekliptik) | (der Achse) | (Rückstrahl) | |

| 1.

Bereich „Zentrum“ (Stern) | Sonne | 0 | Jupiter | 1.

Bereich „Zentrum“ (Planet) |

| 2.

Bereich „Innere Planeten“ | Merkur Venus Erde Mars | 1 2 3 4 | Metis Adrastea Amalthea Thebe | 2.

Bereich „Innere Monde“ |

| 3.

Bereich „Äußere Planeten“ („Riesenplaneten“) | Jupiter Saturn Uranus Neptun | 5 6 7 8 | Io Europa Ganymed Kallisto | 3.

Bereich „Äußere Monde“ („Riesenmonde“) |

| 4.

Bereich „Äußerste Planeten“ („Zwergplaneten“) | Pluto Quaoar Eris Sedna .?. .?. .?. .?. .?. .?. .?. .?. .?. .?. .?. .?. | 9 10 11 12 13 ... 31 ... 47 ... 51 ... 55 ... 62 ... | Themisto Leda Himalia Lysithea Elara ... Ananke ... Carme ... Pasiphae ... Sinope ... Kore ... | 4.

Bereich „Äußerste Monde“ („´Zwergmonde“) |

| Name | Mitterer Abstand | Durchmesser in km | Umlaufzeit in Tagen | ||

| 1 | XVI) Metis | 127 960 | 44 | 0,2948 | Innere Monde |

| 2 | XV) Adrastea | 128 980 | 16 | 0,2983 | |

| 3 | V) Amalthea | 181 300 | 168 | 0,4981 | |

| 4 | XIV) Thebe | 221 900 | 98 | 0,6745 | |

| 5 | I) Io | 421 600 | 3643 | 1,7690 | Äußere Monde |

| 6 | II) Europa | 671 400 | 3138 | 3,5510 | |

| 7 | III) Ganymed | 1 070 000 | 5262 | 7,1550 | |

| 8 | IV) Kallisto | 1 883 000 | 4821 | 16,6890 | |

| 9 | XVIII) Themisto | 7 507 000 | 9 | 238,7200 | Äußerste Monde |

| 10 | XIII) Leda | 11 094 000 | 18 | 238,7200 | |

| 11 | VI) Himalia | 11 480 000 | 160 | 250,5700 | |

| 12 | X) Lysithea | 11 720 000 | 38 | 259,2200 | |

| 13 | VII) Elara | 11 737 000 | 78 | 259,6500 | |

| ... | ... | ... | ... | ... | |

| 31 | XII) Ananke | 21 200 000 | 28 | 631 (R) | |

| ... | ... | ... | ... | ... | |

| 47 | XI) Carme | 22 600 000 | 46 | 692 (R) | |

| ... | ... | ... | ... | ... | |

| 51 | VIII) Pasiphae | 23 500 000 | 56 | 735 (R) | |

| ... | ... | ... | ... | ... | |

| 55 | IX) Sinope | 23 700 000 | 38 | 758 (R) | |

| ... | ... | ... | ... | ... | |

| 61 | XLVIII) Cyllene | 24 349 000 | 2 | 737,8000 | |

| 62 | XLIX) Kore | 24 543 000 | 2 | 779,2000 | |

| ... | ... | ... | ... | ... | |

| * | (R) = Rücklaufige Bahn | ||||

| * | Es existieren noch mehr Jupitersatelliten: Jupiter hat die meisten Monde im Sonnensystem. | ||||

| Erdsatelliten | |||

Flughöhe | |||

|  |  | ||

|  |  | ||

|  |  |

Das vom Stern ausgehende Licht wird beim Durchgang durch die Atmosphäre des Planeten von den dort vorhandenen Molekülen abbiert. Mithilfe der Spektralanalyse kann man aus der Lage und Intensität der Absorptlonslinien Art und Konzentration der Atmosphärenbestandteile bestimmen |  | ||

| . | Die

Absorptionsspektren von Venus, Erde und Mars zeigen nur auf unserem Planeten die für das Leben notwendigen Moleküle Wasser und Ozon an. |

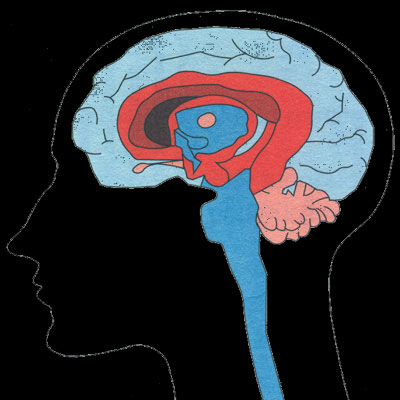

| Erdkern | Erdmantel | Erdkruste | ||||

| Innerer Kern | Äußerer Kern | Unterer Mantel | Oberer Mantel | |||

| 6385-5165 km | 5165-2900 km | 2900-700 km | 700-33 km | 33-0 km | ||

| Mesosphäre | Asthenosphäre || Lithosphäre | |||||

| (2900-250 km) | (250-100 km) (100-0 km) | |||||

|  |  | ||

|  |  |

|

| V

= Vulkanisches Stockwerk; Sv = Subvulkanisches Stockwerk; P = Plutonisches Stockwerk. (1) Durchschlagsröhre; (2) Maar; (3) Wallberg; (4) Aschekegel; (5) Caldera mit Parasitärkratern; (6) Plateauvulkan; (7) Schildvulkan; (8) Stratovulkan; (9) Quellkuppe; (10) Gang; (11, 12, 14) Subvulkane; (13) Lagergang; (15, 16, 18-21) Plutone. Aus: Hans Cloos, Einführung in die Geologie, 1936. |

|

|

| ||

| - Genetischer Code - | - Sprachlicher Code - |

|

| I d e a l e L e b e w e s e n g i b t e s r e a l n i c h t  |

| Der Mensch in der Systematik |

| Domäne | Eukaryota (Eukaryonten) |

| Reich | Animalia (Tiere) |

| Unterreich | Metazoa (Vielzeller) |

| Überstamm | Deuterostomia (Zweitmünder) |

| Stamm | Chordata (Zellsäulentiere) |

| Unterstamm | Vertebrata (Wirbeltiere) |

| Überklasse | Gnathostomata (Kiefermäuler) |

| Klasse | Mammalia (Säugetiere) |

| Unterklasse | Eutheria / Placentalia (Höhere Säugetiere) |

| Überordnung | Euarchontoglires / Supraprimates (Superherrentiere) |

| Ordnung | Primates (Herrentiere) |

| Unterordnung | Simiae (Affen) |

| Überfamilie | Hominoidea (Menschenartige) |

| Familie | Hominidae (Menschenaffen) |

| Unterfamilie | ? |

| Übergattung | ? |

| Gattung | Homo |

| Untergattung | ? |

| Überart | ? |

| Art | H. s. |

| Unterart | H. s. s. |

| Abteilungen aus dem Pflanzenreich und Stämme aus dem Tierreich als Beispiele für die Einordnung von Lebewesen in ein System. | ||

| - Pflanzenreich - | - Tierreich - | |

| Abteilungen | Stämme | |

| Bakterien (Bacteriophyta) | Urtiere (Protozoa) | |

| Blaugrüne Algen oder Blaualgen (Cyanophyta) | Schwämme (Porifera) | |

| Algen (Phycophyta) | Hohltiere (Coelenterata) | |

| Pilze (Mycophyta) | Plattwürmer (Plathelminthesa) | |

| Moospflanzen (Bryophyta) | Schlauchwürmer oder Hohlwürmer (Nemanthelminthes) | |

| Farnpflanzen (Pteridophytae) | Ringelwürmer (Annelida) | |

| Samenpflanzen oder Blütenpflanzen (Spermatophyta) | Weichtiere (Mollusca) | |

| Gliederfüßer (Arthropoda) | ||

| Stachelhäuter (Echinodermata) | ||

| Chordadtiere (Chordata) | ||

|

|

| PHYSIKALISCH | CHEMISCH | |||||

U | I) UniversumII) Galaxis mit „Lebenszone“III) Sonne mit „Lebenszone“IV) Jupiter | HCNO | E L E M E N T A R | |||

| T E R R E S T R I S C H | a) Erde in der „Lebenszone“ des Sonnensystemsb) Erde mit einer Masse, die die Atmosphäre dauerhaft halten kannc) Erde mit einem heißen Kern (geologischer Aktivität, Magnetfeld)d) Erde mit Mond, der sie leicht „bremst“ | H-C-N-O | M O L E K U L A R | |||

| |

|

|

|

| Kalender nur für das Sonnensystem (bis heute) | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

Kosmos-bedingte Prähominisierung-Hominoidisierung

|

System-bedingte Prähominisierung-Hominisierung

|

Struktur-bedingte Prähominisierung-Sapientisierung

|

Funktionsbedingte Prähominisierung-Historisierung

|

Funktionsbedingte Hominisierung-Enkulturation

|

Funktionsbedingte Sapientisierung-Kulturphasierung

|

Funktionsbedingte Historisierung-Kulturgeneration

|

| Kryptozoikum |

|

|

| ||||||||||

| Phanerozoikum |

|

|

| ||||||||||

| -

P h a n e r o z i k u m

- |

| (2.1) Paläozoikum 570 - 250 Millionen Jahre v.C |

(2.2) Mesozoikum 250 - 65 Millionen Jahre v.C | |||||||||||||

|

Gastropoden (Schnecken) Arthropoden (Gliederfüßer) (v.a. Trilobiten) Brachiopoden (Armfüßer) Echinodermen (Stachelhäuter) Kopffüßer, Fische, Krebse Wirbeltiere (Wirbelfische) Graptolithen (Kragentiere) Erste Landtiere (Quastenflosser-Nachfahren) Insekten, Spinnen Erste Amphibien Erste Reptilien Nacktsamer |

Thecodonten | |||||||||||||

| *

Kambrium, Ordovizium, Silur, Devon (alle mit jeweils: Unter-, Mittel-,

Ober-), Karbon (Silesium, Dinantium), Perm (Rotliegendes, Zechstein) Das PHANEROZOIKUM umfaßt 3 Ären (Paläozoikum, Mesozoikum, Känozoikum) mit bis heute insgesamt 11 Formationen (vom Kambrium bis zum Quartär) und 31 Abteilungen (vom Unterkambrium bis zum Holozän). Das Phanerozoikum ist „sichtbares“ Leben: Bio-Natursymbol. |

|

|  |

|  |  | ||

|  |  | ||

|  |  | ||

|  |  | ||

|  |  |

|

|

|

|  |  |

|

| Jahr | Autor | Rassen-Anzahl | Rassen-Bezeichnungen |

| 1666 | Georgius Hornius | 3 | Japhetiten

(Weiße), Semiten (Gelbe), Hamiten (Schwarze) (Nachkommen der drei Söhne Noahs) |

| 1684 | François

Bernier | 4 bis 5 | Europäer (auch Ägypter und braunhäutige Inder), Afrikaner, Chinesen und Japaner, Lappen, evtl. Indianer |

| 1735 | Carl von Linné | 4 | Europaeus albus (Weiße), Americanus rubesceus (Rote), Asiaticus luridus (Gelbe), Afer niger (Schwarze) |

| 1775 | Johann Friedrich Blumenbach | 5 | Kaukasier, Mongolen, Jhiopier, Amerikaner, Malayen |

| 1775 | Immanuel Kant | 4 | Weiße, Neger, mongolische oder kalmückische Race, Hindu-Race |

| 1841 | August Comte | 3 | Weiße, Gelbe, Schwarze |

| 1849 | Carl Gustav Carus | 4 | Rasse des Morgenrots (Gelbe), Tagrasse (Weiße), Rasse der Dämmerung (Rote), Nachtrasse (Schwarze) |

| 1853-1855 | Joseph Arthur de Gobineau | 3 | Weiße, Gelbe, Schwarze |

| 1894 | Gustave Le Bon | 4 | Primitivrassen (Pygmäen, australische Ureinwohner), niedere Rassen (farbige Menschen mit dunkler Haut), mittlere Rassen (Chinesen, Mongolen, Semiten), höhere Rassen (Indogermanen) |

| 1925-1926 | Adolf Hitler | 3 | Kulturbegründer, Kulturträger, Kulturzerstörer |

| 1934 | Egon von Eickstedt | 3 (80) | Europide,

Mongolide, Negride; (zur weiteren Unterteilung der Großrassen: |

| Rassensystematik (Egon von Eickstedt) | |||||

| Europide | Mongolide | Negride | |||

| Blondrassengürtel: | Polargürtel: | Kontaktgürtel: | |||

| Braunrassengürtel: | Nordmongolide: | Westnegride: | |||

| Bergrassengürtel: | Südmongolide: | Ostnegride: | |||

| Alteuropide: | Indianide: | Khoisanide: | |||

| Nordindianide: | Pygmide: | ||||

| Südindianide: | |||||

| Die Entwicklung der Wasserführung

des Rheins im hydrologischen Sommerhalbjahr seit 1810 anhand der 10-jährigen

Mittelwerte läßt keinen Rückgang erkennen, obwohl die Gletscher

so stark abgeschmolzen sind. (Daten: J. Karl, 1997 |

|

|

|

|

|

|

| R o t e L i s t e b e d r o h t e r A r t e n (Stand: 2004) | |||||

| „Gruppe“ | Zahl beschriebener Arten | Zahl bewerteter Arten | Anteil

bedrohter Arten an beschriebenen (bewerteten) Arten | „Rang“ | |

| Wirbeltiere | |||||

| Säugetiere | 5416 | 4863 | 20% (23%) | 2 (9) | |

| Vögel | 9917 | 9917 | 12% (12%) | 3 (10) | |

| Reptilien | 8163 | 499 | 4% (61%) | 4 (4) | |

| Amphibien | 5743 | 5743 | 31% (31%) | 1 (8) | |

| Fische | 28500 | 1721 | 3% (46%) | 5 (6) | |

| Zwischensumme | 57739 | 22733 | 9% (23%) | ||

| Wirbellose | |||||

| Insekten | 990000 | 771 | 0,06% (73%) | 9 (2) | |

| Weichtiere | 110000 | 2163 | 1% (45%) | 7 (7) | |

| Krustentiere | 60000 | 496 | 1% (85%) | 7 (1) | |

| Andere | 260000 | 55 | 0,02% (55%) | 10 (5) | |

| Zwischensumme | 1420000 | 3382 | 0,17% (57%) | ||

| PFLANZEN | 300000 | 11826 | 2,7% (70%) | 6 (3) | |

| Summe | 1777739 | 38046 | 1% (41%) | ||

Einflüsse

auf das Klima der Erde: Jedenfalls ist klar, daß v.a. die Sonne das Klima der Erde bestimmt und der rd. 250 Mio Jahre dauernde Milchstraßenzentrumsumlauf (**), des Sonnensystem diesem verschiedene Störungen „beschert“! |

| 0)

Einheit (Planck-Ära) | Einheitskraft | Männliche

und weibliche Elterngenerationen | Seßhafte Historienkulturen | |

| 1.)

Abspaltung in der Qurk-Ära | Gravitative Wechselwirkung | Eine

bewegliche Samenzelle nähert sich der Eizelle | Eine unbewegliche Eizelle wartet den Zufall ab | Ein Staat nähert sich dem Status einer Weltmacht |

| 2.)

Abspaltung in der Qurk-Ära | Starke Wechselwirkung | Eindringen

des Spermiums in die Eizelle | Eiaktivierung

(Konkurrenz ist ausgeschlossen) | Die

Ökonomie wird politisch autonom |

| 3.)

Abspaltung in der Qurk-Ära | Schwache

Wechselwirkung | Der Schwanzfaden des Spermiums löst sich ab | Die Eioberfläche wölbt sich dem eingedrungenen Spermium entgegen (Empfängnishügel) | 2 Parteien mit nur einem ökonomischen Interesse (Imperialhügel) |

| 4.)

Abspaltung in der Qurk-Ära | Elektromagnetische Wechselwirkung | Spermienkopf

wird männl. Vorkern, aktivierte Eizelle weibl. Vorkern | Privatperson

XY, Privatperson XX | |

| II)

Ergebnis (Quark-Ära) | 4 Einzelkräfte (1, 2, 3, 4) | 2 Vorkerne | Kulturzwiespalt ( Basis einer Vorkultur) | |

| III) Hadronen-Ära | Bildung strukturierter Teilchen (Protonen, Neutronen und deren Antiteilchen sowie Elektronen, Positronen, Neutrinos, Antineutrinos und Photonen). Gegenseitige Vernichtung der Teilchen und Antiteilchen. Teilchenüberschuß wird heutige Materie | Zusammenstoß der beiden Vorkerne | Privatkriege

zweier Diktatoren (Cäsaristen) und Privatbündnisse (z.B. Triumvirate) | |

| IV)

Leptonen-Ära | Entkoppelung

der Neutrinos und gegenseitige Zerstörung der Elektronen und Positronen. Übrig bleiben Elektronen für die in den nächsten 2 Ären statfindende Kernfusion (Rekombination, d.h. zum Einfangen eines Elektrons) | Verschmelzung

der beiden Vorkerne zu einem diploiden Furchungskern = 1 diploide Zelle (Zygote) (befruchtetes Ei) | Verschmelzung der Gegensätze zu einem diploiden Cäsarismus (Prinzip) | |

| V)

Strahlungs-Ära (Plasma-Ära) | Erste

Kernfusionsprozesse Es entstehen neutraler Wasserstoff, schwerer Wasserstoff (Deuterium), überschwerer Wasserstoff (Tritium) sowie Helium, Helium-3-Kerneund wenig Lithium und Beryllium. Somit entstehen die ersten 4 Elemente (H, He, Li, Be) und die Isotope der ersten 2 Elemente (H, He) |

Furchungsteilung (Blastogenese,

Mitose) und | Aus dem Prinzipat wird ein kulturell zweigeteilter Cäsarenwahn (z.B. der Titel: Kaiser und Gott) | |

| VI)

Materie-Ära (Rekombination bzw. Stern-Ära) | Erste

Sterne, Galaxien und Galaxienhaufen Schwere Elemente werden in Sternen erbrütet |

Die vielzellige Morula beendet die Wanderung durch ihre Einnistung (Nidation) | Der

Cäsarismus wird beendet (Neu-, bzw. Vorkultur) | |

| Werdende Kultur | Eltern

(Gen-Code) (Kultur-Basenpaar) DNS als Substanz der Information: CGAT, mit 2 Basen als Basenpaar (z.B.: AT, TA, CG, GC), die je 3 Basenpaare zusammenstellen (Triplett, z.B.: GTG, TAA, ATT u.s.w.), den Code einer Aminosäure. Das ergibt 64 Möglichkeiten zur Kennzeichnung der mindestens 20 jeweils regelmäßig vorkommenden Aminosäuren sowie nachrichtentechnische Hinweise für den Anfang einer Sequenz (z.B. ATG) und ihr Ende (z.B. TAA) einzubringen. | Kontrollgene

(Homöo-, Segment-, Chronogene), die eine raum-zeitlich-funktionale Steuerung der Zellentwicklung bewirken. Mit ihnen beginnt ein durchgängiges kybernetisches Steuerungssystem, das bis zu den Kontrollmotiven der Persönlichkeitspsychologie reicht. | ||

| Vaterkultur (XY) | Mutterkultur (XX) | Steuerungssystem (Kontrollvolk) | ||

| Antike | Sumerische

Kultur (Mauern, Tempel, Kreis, Verwaltung) | Ägyptische

Kultur (Weg, Pyramiden, Konservierung, Nil) | Indogermanen (Wanderungen) | |

| Abendland | Antike

Kultur (Apollinisch, Körper, Statik, Polis) | Magische Kultur (Welthöhle, Kuppel, Consensus, Arabeske) | Germanen (Wanderungen) | |

| ¿ Kultur? | Abendländische

Kultur (Faustisch, Unendlichkeitsraum, Dynamik, Dome) | Nordasiatische

Kultur? (Ebene, Welte, Phlegmatik, Schicksal) | ? (Wanderungen) | |

| Addition | Multiplikation | |

| 0 + 0 = 0 | 0 • 0 = 0 | |

| L + 0 = L | L • 0 = 0 | |

| 0 + L = L | 0 • L = 0 | |

| L +

L = L0 (bzw. 0, „L gemerkt“) | 0 + 0 = 0 |

Handschaltung für binäre Multiplikation A • B = C. U ist eine Batterie. |

| WWW.HUBERT-BRUNE.DE |