|

Einträge 1 bis 40 (im dritten Gästebuch)

von 172 (in allen drei Gästebüchern) |

|

Hans

|

Eingetragen am Sonntag, 29.12. 20:20 Uhr

Dies fand ich neulich im Internet:

Kommentar von Hubert Brune:

|

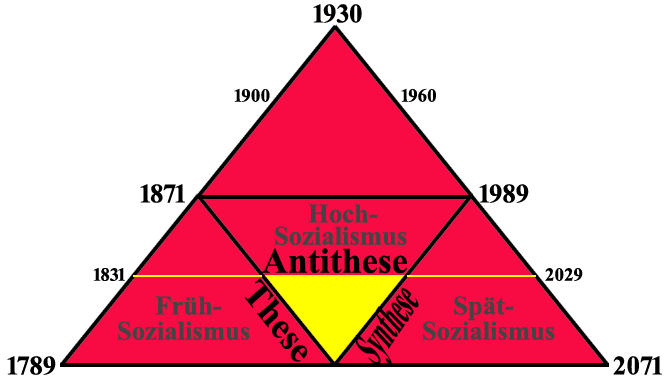

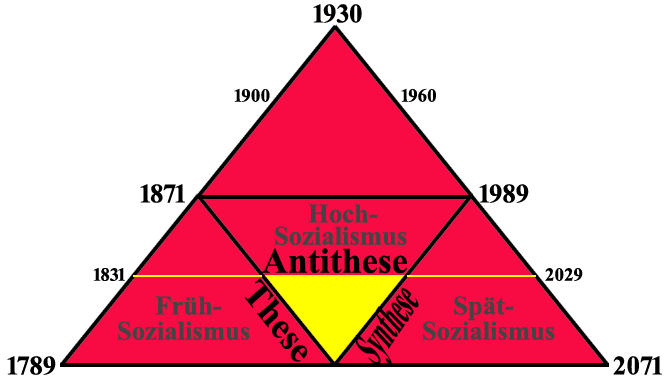

Es geht um den dialektisch sich vollziehenden bürgerlich-modernen Sozialismus, Hans.

|

|

|

|

Shirsh

|

Eingetragen am Mittwoch, 03.08.2023 um 23:57 Uhr

Sehr geehrter Herr Brune

Schade, weder neue Einträge noch neue Kommentare von Ihnen dazu

seit dem 20 Juni 2023 wie ich sehe.

Ich erlaube mir höflichst Ihnen mitteilen zu dürfen, dass

ich endlich wieder über meinen alten Laptop den Zugang zu Ihrem

bereits dritten Gästebuch gefunden habe. Und erlaube mir gleich

ein weitere Frage: Kennen Sie den so genannten Vater der KYBERNETIK

Norbert WIENER 1894-1964 ?

Kommentar von Hubert Brune:

|

Ja, Herr Shirsh, ich kenne Norbert Wiener

(1894-1964), habe ihn allerdings nicht persönlich, sondern

ausschließlich über die Buchstabenkombinationen

kennengelernt. Wiener ist nicht der "Vater der Kybernetik",

sondern hat den Begriff „Kybernetik“ geprägt,

ist also eher der „Vater des Begriffes der Kybernetik“.

Auf meiner Webseite „Informationstheorie“

(2001 ff.) ist zu lesen, daß das deutsche Wort „Kybernetik“

zurückgeht „auf das griechische Wort kubernhthV

(kybernetes) und umfaßt - mathematisch gesprochen

- die Theorie der Algorithmen, der Informatik, befaßt

sich aber auch ganz allgmein mit den unterschiedlichsten Themen

aus Wissenschaft und Technik, vor allem mit der Medizin, z.B.

mit den Mechanismen der Reizleitung und der Gehirnfunktionen,

wobei sie versucht, Übereinstimmungen zwischen mechanischen

und elektrischen Regelsystemen und den Nervensystemen von

Lebewesen festzustellen (vgl. Abbildung). Eines ihrer spektakulärsten

Forschungsziele ist die „Denkmaschine“. In Deutschland

wurde eine Studie des Philosophen Gotthard Günther

(1900-1984) besonders einflußreich: Das Bewußtsein

der Maschinen (1960). Das philosophische Interesse für

die Kybernetik rührt daher, daß diese die Möglichkeit

eröffnet, den Begriff „Zweck“ rekursiv zu begreifen:

Der Zweck eines komplexen Systems, etwa auch eines Lebewesens,

ist es selbst. Ein Zweck bräuchte keine vom System getrennte

Instanz mehr, die ihn setzt. Wenn das auch für menschliche

Zwecke gilt, gewinnt die Autonomie der Person und damit ihre

Verantwortung für ihre Handlungen sehr stark an Bedeutung.“

(Hubert Brune, Informationstheorie, 2001 ff. **).

Es geht tatsächlich eben auch um die Praxis. Es war

Konrad Zuse

(1910-1995), der den ersten Computer der Welt baute, und

an dieser dargestellten Praxis ließ sich das, was

Kybernetik genannt wird, besonders gut ablesen. 1940 war

Zuse mit dem Bau seines ersten Computers der Welt fertig.

Er hat ihn von 1987 bis 1989 - also als 77-79-Jähriger

(!) - aus dem Gedächtnis heraus noch einmal gebaut,

weil der erste beim Bombenholocaust zerstört worden

war. Die Bombenholocaustianer wußten eben ganz genau,

was, wen und wieviel sie treffen mußten.

1673 war die erste funktionierende Rechenmaschine, eine Addier-

und Multipliziermaschine, fertig. Gottfried Wilhelm Leibniz

hatte sie gebaut. Von 1673 bis 1940, als der erste Computer

fertig war, gebaut von Konrad Zuse,

vergingen also immerhin 267 Jahre. Von 1940 bis 1990, als

Tim Berners-Lee

auf einem NeXT-Computer die grundlegenden Konzepte (das Protokoll

HTTP, das Format HTML, Client- und Server-Software) entwickelt

hatte und die erste Website des Internets (WWW) am 20. Dezember

1990 verfügbar machte, vergingen nur noch 50 Jahre.

|

|

|

|

Hans

|

Eingetragen am Sonntag, 20.06.2023 um 01:09 Uhr

Das in der Regel dem höhergestellten Gesprächsteilnehmer

zugestandene Ironierecht ist ein legitimes Recht.

Hubert Brune (in: Niklas Luhmann (1927-1998)): „Jede Ausdifferenzierung

eines Systems bedeutet Erzeugung von geringerer systemeigener Komplexität

und größerer systembezogener Umweltkomplexität. Die

Komplexität wird in diesem Sinne zugleich reduziert und gesteigert.

Werden die in einem System selektiv zugelassenen und selektiv relationierten

Ereignisse, z.B. legitime Rechte, ihrerseits im System selektiv relationiert,

d.h. abstrahiert, z.B. positive Rechte, werden wieder mehr Ereignisse,

etwa rechtliche Entscheidungen, als zuvor möglich, da sie ja unbestimmter

und deshalb bestimmbarer geworden sind. Gleichzeitig wird Systemkomplexität

reduziert und Umweltkomplexität gesteigert.“ **

Weil die Systembildung immer selektiv erfolgt, sich durch eine kontingente

Auswahl von Ereignismöglichkeiten konstituiert, ist die Systemkomplexität

immer geringer als die Komplexität der durch das System konstituierten

Systemumwelt. Die Umwelt des Systems enthält aus der Sicht des

Systems immer mehr Ereignismöglichkeiten als jemals im System aktualisiert

werden kann.

Kommentar von Hubert Brune:

|

Wenn Sie meinen, daß das „in der Regel dem höhergestellten

Gesprächsteilnehmer zugestandene Ironierecht“

als „legitimes Recht“ (**)

über die selektive Relationierung im System mehr Ereignisse,

z.B. rechtliche Entscheidungen, als zuvor und dabei die

Reduktion von Systemkomplexität und die Steigerung

von Umweltkomplexität ermöglicht, dann könnte

man wiederum den Eindruck haben, daß Sie sagen wollen,

Luhmann selber habe mittels Ironierecht Systemkomplexität

reduziert und Umweltkomplexität gesteigert.

Es ist zu unterscheiden zwischen Systemumwelten und Nicht-Systemumwelten,

sinnhaften und nicht-sinnhaften Systemumwelten, der Beziehung

eines Systems zu seiner Systemumwelt allgemein (als dem

abstrahierten Anderen) und zu Systemen in seiner Umwelt

(als dem sich selbst bestimmenden Anderen).

|

|

|

|

Hans

|

Eingetragen am Sonntag, 20.06.2023 um 01:09 Uhr

Es gibt auch so etwas wie ein Ironierecht. Dieses steht in der Regel

dem höhergestellten Gesprächsteilnehmer zu. Dieser Regel zufolge

kann ein solcher Gesprächsteilnehmer die Ironie, weil auch sie

ein sprachliches Mittel ist, verwendet werden, um seine Macht anzuzeigen

und auszuüben.

Kommentar von Hubert Brune:

Auch dann, wenn es „ein Ironierecht“ gibt und dieses

„in der Regel dem höhergestellten Gesprächsteilnehmer“

zusteht, bin ich mir nicht sicher, ob Luhmann die Ironie verwendet

hat, „um seine Macht anzuzeigen und auszuüben“

(**).

|

|

|

|

Hans

|

Eingetragen am Sonntag, 11.06.2023 um 01:00 Uhr

Bolz hält auch sehr viel von Luhmann, nannte diesen auch als den,

der mehr Philosophisches ausgesagt habe als alle Philosophen nach dem

2. Weltkrieg zusammen.

Kommentar von Hubert Brune:

|

Luhmann hat nicht „mehr Philosophisches ausgesagt als

alle Philsophen nach dem 2. Weltkrieg zusammen“, wie

Sie es Bolz in den Mund oder in die Hand (zum Schreiben)

gelegt haben, Hans.

Aber wenn man Luhmann als einen Philosophen bezeichnet,

wie ich es gelegentlich tue, dann muß man von drei

statt von zwei größten Philosophen des 20. Jahrhunderts

sprechen, d.h. Luhmann mit Heidegger und Schmitz zusammen

nennen. (Für mich - wohlgemerkt: für

mich [!] - ist Schmitz der größte unter den

drei größten Philosophen des 20. Jahrhunderts

[vielleicht sogar auch noch des 21. Jahrhhunderts - um das

beurteilen zu können, muß aber das 21. Jahrhundert

erst einmal beendet sein  ].)

Luhmann selbst verstand sich aber nicht als einen Philosophen.

Ich verstehe ihn durchaus als einen solchen. ].)

Luhmann selbst verstand sich aber nicht als einen Philosophen.

Ich verstehe ihn durchaus als einen solchen.

Ich finde, daß das genug Lob für Luhmann ist.

Er selbst hätte solche Klassifizierungen sogar dankend

abgelehnt - wahrscheinlich in einer für ihn typsichen

Art und Weise. „Er liebte nicht nur ironische Formulierungen,

sondern er benutzte Ironie auch als Reflexionsform. Sie

versetzt das Denken in eine Oszillation zwischen verschiedenen

Beobachtungsperspektiven. Die moderne Gesellschaft ist kontingent,

und deshalb braucht ihre Theorie Ironie.“ (Norbert

Bolz, Niklas Luhmann: Das Genie der Gesellschaftstheorie

(in: Neue Zürcher Zeitung, 08.12.2017 **).

Die Moderne ist ein ironistisches

Zeitalter.

„Das naturwissenschaftlich-technische und singularistische

Denken objektiviert und vereinzelt alles Erfahrbare, auch

in der Erfahrung des Menschen von sich. Hume findet sich

nur noch als ein Bündel von Perzeptionen. Ihnen ist

nicht anzumerken, daß es sich um mich handelt. Wo

bleibe ich in einer solchen Welt neutraler Elemente? Diese

Frage stellt als Philosoph Johann Gottlieb Fichte. Er gelangt

damit dicht in die Nähe der Entdeckung der subjektiven

Tatsachen, versäumt sie aber und mauert das Ich in

eine Tathandlung ein, die nur sich selber tut. Da er diese

Isolierung nicht halten kann, opfert er sie dem Kompromiß

der Einbildungskraft, die zwischen und über allen Tatsachen

im Zwiespalt von Abhängigkeit und Unabhängigkeit

schwebt. Daraus macht Friedrich Schlegel die romantische

Ironie als das Vermögen, sich von jedem Standpunkt

zurückziehen und deshalb auch jeden einnehmen zu können.

Damit eröffnete er das ironistische Zeitalter, das

bis heute anhält. Kehrseite der Ironie ist die Angst

als Höhenschwindel des Schwebens über den eigenen

Möglichkeiten (Kierkegaard). Im 19. Jahrhundert bedurfte

das ironische Schweben noch aktiver Leistung; dadurch entwickelte

sich der (gelebte und literarische) Typ des Dandys, verbunden

mit dem Weltschmerz der Heimatlosigkeit. Der Dandy trägt

Masken, unter denen er sich nicht finden läßt;

er verharrt mit apathischer Starrheit und gekonnt vorgeführter

Gleichgültigkeit am Randes des Treibens der Menschen,

nicht mit der Festigkeit des Stoikers, sondern zur Absicherung

gegen ein Verfallen, das ihn binden würde. Aus dieser

Randlage stößt er in unvermittelter Provokation

zu einer Stellungnahme vor, aus der er sich unberechenbar

wieder zurückzieht. Diese Anstrengung des Durchhaltens

der ironischen Schwebelage hat der Ironist des 20. Jahrhunderts

und der Folgezeit nicht mehr nötig. Seine ironische

Haltung ist passiv und volkstümlich geworden. Er ist

cool. Während das Streben des Christen durch sein Glücks-

und Heilsideal straff geschient war (erst recht als Kriegsdienst

für Christus im Calvinismus) und diese Führung

noch in der Aufklärung nachwirkte, steht der Mensch

des ironistischen Zeitalters inzwischen ohne vorgezeichnete

Bahn vor dem Angebot unzähliger technischer Möglichkeiten,

die ihn vereinnahmen, wenn er sich auf sie einläßt.

Sie sind untereinander konstellationistisch vernetzt, für

sein Belieben aber isoliert und ausgestreut. Er bringt zur

Steuerung durch das ausgestreute Angebot kein Rückgrat,

keine Linie mit, da er ironistisch darauf eingestellt ist,

sich von allem abwenden und allem zuwenden zu können.

Sein Ironismus ist erschlafft zur Passivität der Selbstverstrickung

in die Führung durch vernetzte Angebote mit Scheinsouveränität

beliebigen Wählens aus ihnen.“ (Hermann F.-H.

Schmitz, Die Freiheit, in: Kurze Einführung

in die Neue Phänomenologie, 2009, S. 26-27 **).

„Wo bleibe eigentlich ich? Diese Frage stellte in

der Philosophie zuerst Johann Gottlieb Fichte. Da aber er

und seine Zeitgenossen alle Tatsachen für objektive

oder neutrale Tatsachen hielten, in denen sie sich nicht

wiederfinden konnten, gerieten sie selbst in ein eigentümliches

Schweben (das Schweben der Einbildungskraft nach Fichte)

über oder zwischen allen Tatsachen. Daraus machte Friedrich

Schlegel die romantische Ironie als Wendigkeit, sich von

allem abwenden und eben deshalb auch allem zuwenden, jeden

Standpunkt wählen zu können. Damit läutete

er das ironistische Zeitalter ein, das im 19. Jahrhundert

in aristokratischer Zurückhaltung vom Dandy gelebt

wurde, inzwischen aber zur Coolneß vor dem Fernseher

und Computer vulgarisiert worden ist.“ (Hermann F.-H.

Schmitz, Die Freiheit, in: Kurze Einführung

in die Neue Phänomenologie, 2009, S. 131 **).

„Die Subjektivität ... hat im abendländischen

Denken einen schwierigen Anfang. Den Griechen lag die Selbstbesinnung

nicht so wie die Weltanschauung. Der griechische Denker

reflektierte zwar auf sich selbst, aber nur als auf ein

Stück der Welt, die vor ihm lag und der er sich eingeordnet

fühlte, also auf »die Stellung des Menschen im

Kosmos«, um Max Scheler zu zitieren. Das Christentum

intensivierte zwar die Selbstbesinnung und Selbstsorge,

hielt sich dabei aber an den griechischen Objektivismus,

indem es den menschlichen Bewußthaber (das Subjekt,

das seiner selbst bewußt ist) in einem separaten Stück

der um eine transzendente Dimension erweiterten vorgegebenen

Welt unterbrachte, in seiner jeweiligen Seele (alias Geist,

Bewußtsein, mind usw.), mit der Aufgabe, als Vernunft

und freier Wille Herr in diesem Haus zu sein. Er wurde in

seiner privaten Innenwelt angesiedelt und im Zuge der naturwisenschaftlich-atomistischen

Orientierung des neuzeitlichen Denkens geradezu in diese

(in »Seelenatome«) aufgelöst (Hume, Mach).

Wo man ihn bewahrte, blieb er eine Sache (Substanz) unter

lauter im wesentlichen ähnlichen Sachen anderer Art,

bloß durch eine für Vergewisserung oder Gegenstandskonstitution

ausgezeichnete Position hervorgehoben (positionale Subjektivität,

Descartes, Kant). Für das mit seiner seelischen Innenwelt

vermengte Subjekt ergab sich die Rätselfrage, wie es

aus ihr heraus zum Objekt kommt. Diese Nivellierung der

Subjektivität auf einen bloßen Positionsunterschied

(wenn nicht gar Auflösung in Atome) legte die Gegenfrage

nahe: Wo bleibe ich selbst? Was kommt zu dem, was ich an

mir finde, dadurch hinzu, daß ich selbst das bin (strikte

Subjektivität). Diese Frage stellte sich zuerst Johann

Gottlieb Fichte. (»Ich schreibe, es schreiben aber

auch andere neben mir. Woher weiß ich, daß mein

Schreiben nicht das Schreiben eines anderen ist?«

»Mein Schmerz, nicht der deinige. Wo ist der Unterschied?«

) Er fand aber nicht die richtige Lösung, sondern flüchtete

sich zuerst in die Konstruktion eines absoluten Ich, das

keine Tatsache ist, sondern nur die Tathandlung, sich selbst

zu setzen, und dann, als diese Konstruktion wegen der Begrenzung

durch das Nicht-Ich unhaltbar wurde, in das Schweben der

produktiven Einbildungskraft zwischen den unvereinbaren

Gegensätzen von Begrenztheit und Unbegrenztheit, aufgeschraubt

zum transzendentalen Zirkel. Dieses Schweben wurde zur Dominante

des abendländischen Denkens und Lebensgefühls

in der Folgezeit, in mehreren Dimensionen. Eine davon ist

die Angst, die Kierkegaard als den Höhenschwindel des

Schwebens über den eigenen Möglichkeiten deutete;

sie ist das Leitmotiv der Existenzphilosophie, die die strikte

Subjektivität hochhält, aber nicht zu verorten

vermag. Einen geistreichen, aber so nicht haltbaren Vorschlag

zu deren ontologischer Verortung machte Heidegger (Sein

und Zeit: das Dasein, das bloß seine Möglichkeiten

ist und zu sein hat). Eine zweite Dimension, heute die dominante,

der unbeabsichtigten Fichte-Nachfolge, ist die ironistische:

die absolute Wendigkeit des Schwebens, sich jedem Standpunkt

entziehen und auf jeden versetzen zu können, beginnend

als romantische Ironie (Friedrich Schlegel), fortgeführt

im Dandytum des 19. Jahrhunderts, heute vulgarisiert zur

Coolneß und trivialisiert durch elektronische und

andere Maschinen mit unzählbaren Angeboten flüchtiger

Wahlmöglichkeiten. Eine dritte Dimension ist der Positivismus,

der sich dem Schweben der strikten Subjektivität durch

deren Verleugnung entzieht und bloß noch Natur in

Gestalt vernetzter Daten im Sinne eines Physikalismus gelten

läßt. Alle diese Versuche, sich mit der strikten

Subjektivität, nachdem sie einmal zur Sprache gekommen

ist, abzufinden, scheitern an einem Mißverständnis

der Tatsächlichkeit. Man läßt nur objektive

oder neutrale Tatsachen gelten, d. h. solche, die jeder

aussagen kann, sofern er genug weiß und gut genug

sprechen kann, und übersieht die volleren subjektiven

Tatsachen des affektiven Betroffenseins, die höchstens

einer im eigenen Namen aussagen kann. Wenn man sich überzeugt

hat, daß es nicht nur viele Tatsachen, sondern auch

viele Tatsächlichkeiten gibt und die für jemand

subjektiven Tatsachen der Sitz seiner Subjektivität

sind, braucht man nicht mehr die Weltspaltung durch den

scharfen Gegensatz von Subjekt und Objekt, Innenwelt und

AußenweIt, sondern das Verhältnis gleicht eher

dem elastisch (nicht automatisch) kommunizierender Röhren.

Wittgenstein hat gesagt, die Welt sei alles, was der Fall

ist, nämlich das Bestehen von Tatsachen. Er dachte

aber nur an objektive Tatsachen. Wenn man die subjektiven

hinzunimmt, ändert sich die Perspektive der Selbstbesinnung,

und das Fichte’sche Ich mit allen seinen Nachfolgern

(wie dem Dasein Heideggers) braucht nicht mehr zu schweben.

An diesem Unterschied hängt auch die Lösung des

Freiheitsproblems, woran alle Versuche seit Jahrtausenden

unvermeidlich gescheitert sind, weil sie die Freiheit in

objektiven Tatsachen suchten.“ (Hermann F.-H. Schmitz,

Vorrede als Einleitung, in: Ausgrabungen zum wirklichen

Leben, 2016, S. 9-11 **).

„Mit dem von der Übermacht ergreifender Gefühle

geweckten Impuls auffangender philosophischer Besinnung

ist es mir sonderbar ergangen. Seit etwa 1950, in der zweiten

Hälfte des 20. Jahrhunderts, ist das Brausen der unkontrollierbaren,

aber von Könnern manipulierbaren Affekte kollektiv

und individuell - abgesehen von einigen Harmlosigkeiten

wie Woodstock und andere Rockfestivals - abgeebbt wie ein

gewaltiger Sturm und einer entgegengesetzten Bedrohung des

affektiven Betroffenseins gewichen, einer vielleicht noch

gefährlicheren, die ebenso Grund genug ist, sich als

Philosoph auf deren Quellen zu besinnen. Es handelt sich

um eine eigentümliche Steifigkeit, die die Menschheit

(zumindest die europäische, aber überall wird

Europa) heimgesucht hat und sich immer weiter ausbreitet.

Bis dahin konnten die Menschen aus der Fülle ungeformter

Möglichkeiten schöpfen und schöpferisch (in

diesem Sinn des Wortes) neue Wege ausprobieren; es genügte,

aus der Stadt aufs Land zu gehen und in die weite Welt zu

wandern wie der Wandervogel in der Jugendbewegung nach 1900.

Fortan ist das fruchtbare Feld ungeformter Möglichkeiten

verstellt durch eine von der modernen Maschinentechnik (neuerdings

besonders Elektronik) ausgereizte Perfektion von Angeboten

kurzfristiger Lebensführung, gleich einem durch fortschreitende

Verdichtung undurchsichtig werdenden Schienensystem, in

dem der Einzelne von Station zu Station die Weichen stellen

kann, scheinbar souverän in der Auswahl, aber nicht

mehr in der Gestaltung, also nicht mehr schöpferisch

im angegebenen Sinn. Dem kommt die Kultur der coolen Wendigkeit

in dem von Friedrich Schlegel im Anschluß an Fichte

eingeleiteten ironistischen Zeitalter zugute; sie bricht

den Menschen das Rückgrat konsequenten eigenen Wollens

und versetzt sie auf das Niveau spielender Kinder, die ihren

Launen nachgehen dürfen. Die Menschen sind wie Puppen

in einem Maschinenpark, in dem sie einige Hebel stellen

können, durch die sie kurzfristig Herren ihres Weges

werden, indem sie sich langfristig der Herrschaft der Maschinen

ausliefern und den Schein augenblicklicher Souveränität

mit der Unterwerfung unter den übermächtigen Betrieb

der vernetzten Angebote bezahlen. Die Lebendigkeit des affektiven

Betroffenseins verliert auf diese Weise den großen

Schwung, den langen Atem; das Pathos, auch das unaufgeregte,

wird zur Laune. Unter dem Scheinleben puppig versteifter

Menschen muß ihr wirkliches Leben, ihre Ergreifbarkeit

und die daraus allein sich ergebende Möglichkeit schöpferischen

Gestaltens noch ungeformter Möglichkeiten, geweckt

und, da Propheten unter Ironisten keine Macht mehr haben,

wenigstens durch begreifende Besinnung dem Bewußtsein

der Menschen wieder nahegebracht werden. Deswegen konnte

ich, wenn auch mit umgekehrter Frontstellung, mit demselben

Impuls meiner Absicht treu bleiben, den Menschen ihr wirkliches

Leben begreiflich zu machen.“ (Hermann F.-H. Schmitz,

Vorrede als Einleitung, in: Ausgrabungen zum wirklichen

Leben, 2016, S. 26-27 **).

Viele Grüße.

|

|

|

|

Shirsh

|

Eingetragen am Sonntag, 12.05.2023 um 16:00 Uhr

Danke, werde surfen und vielleicht sein neues Buch

Der alte weisse Mann

kaufen.

Ich bleibe vorerst hier kurz.

|

|

Shirsh

|

Eingetragen am Sonntag, 09.05.2023 um 16:22 Uhr

Kennen Sie Norbert BOLZ ?

Kommentar von Hubert Brune:

|

|

|

| |

WWW.HUBERT-BRUNE.DE:

Personen in der Gesamtwertung, Ränge 1 bis 20;

Stand: 7. Mai 2023. |

|

|

Aber, Herr Wagner, gerade Sie müßten doch wissen,

daß ich Norbert Bolz kenne. Gegenwärtig rangiert

er in meiner statistischen Gesamtwertung auf Rang 16. Er ist

also sehr bedeutsam in meinem Webangebot. Ich habe auch bereits

seit Beginn meines Webangebots (20.04.2001) viele Bolz-Zitate-Seiten

erstellt (**|**|**|**|**).

Die folgenden 97 Symbole fungieren als Verweise für eine

Seite in meinem Webangebot. Klicken Sie auf eines, werden

Sie mit einer Seite verbunden, auf der mindestens einmal der

Name Bolz genannt ist: |2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|2|

|4|

|4|

|4|

|4|

|4|

|4|

|4|

|4|

|4|

|4|

|4|

|4|

|4|

|4|

|&|.

Die nun folgenden 8 Symbole fungieren als Verweise für

Seiten außerhalb meines Webangebots. Darum kann ich

nicht dafür garantieren, daß sie noch aktuell sind:

.

Außerdem habe ich Herrn Bolz die Ehre erwiesen und ihn

mit ausgewählten Titeln als Verweisen zu seinen Texten

in einem gesonderten Verzeichnis namens „Personen-und-Sachen-Verzeichnis“

(**)

und darüber hinaus in der Leseempfehlung (**)

sowie auf einer Danksagungsseite (**)

berücksichtigt . Diese Ehre ist hier nur wenigen - dem

„Adel“ sozusagen - beschert. .

Außerdem habe ich Herrn Bolz die Ehre erwiesen und ihn

mit ausgewählten Titeln als Verweisen zu seinen Texten

in einem gesonderten Verzeichnis namens „Personen-und-Sachen-Verzeichnis“

(**)

und darüber hinaus in der Leseempfehlung (**)

sowie auf einer Danksagungsseite (**)

berücksichtigt . Diese Ehre ist hier nur wenigen - dem

„Adel“ sozusagen - beschert.

Am meisten habe ich mich in den Nuller Jahren des 21.

Jahrhunderts, also in dem ersten Jahrzehnt diese Jahrtausends,

mit Bolz beschäftigt. Das heißt, daß ich

mich mit ihm davor auch schon und danach auch wieder, aber

tatsächlich noch nicht bzw. nicht mehr so sehr wie

in den Nuller Jahren beschäftigt habe. Das hat aber

nicht an Bolz selber gelegen. Ich wurde in den 1990er Jahren

durch Fernsehsendungen (ich glaube, es war die ZDF-Fernsehsendung

„Nachtstudio“) und Zeitungsberichte auf Bolz aufmerksam.

Seit 1999/2000 beabsichtigte ich ein Buch von Bolz zu kaufen.

2002 kaufte ich das Buch mit dem Titel „Das

konsumistische Manifest“ (2002); es folgten drei

weitere Bücher: „Die

Helden der Familie“ (2006), „Das

Wissen der Religion“ (2008), „Diskurs

über die Ungleichheit“ (2009). Eigentlich

wollte ich noch mehr Bolz-Bücher kaufen, weil ich ja

schon seit den 1990er Jahren aus den Fernsehsendungen und

einigen Texten aus den Zeitungen sowie aus den Büchern,

die ich in den Nuller Jahren gelesen hatte, von der Brillianz

dieses couragierten Wissenschaftlers (**)

wußte. Ich mag ihn und besonders seine Sprachform

sehr. Er ist keiner dieser Sprachunfähigen, von denen

es leider - auch unter den Intellektuellen (!) - immer mehr

gibt, und kann seine Gedanken immer gleich auf den Punkt

genau formulieren. Gedanken gehören der Sprache an.

Bolz ist wirklich ein ausgezeichneter Sprachmeister!

Der Film, den Sie mitgeliefert haben, Herr Wagner, funktioniert

nicht.

|

|

|

|

Hans

|

Eingetragen am Sonntag, 30.04.2023 um 01:08 Uhr

Und warum sollen die ökonomischen Systeme, die doch die aus

Rollen und Seelen bestehenden Personensysteme und

die aus Märkten und Kollektiven bestehenden Gruppensysteme

umfassen sollen, ausgerechnet (als) ein syntaktisches Subjekt

(erkennbar) und (als) Nomen (N) in einer dem Satz (S) unmittelbar

untergeordneten Nominalphrase (NP) (zu finden) sein?

Kommentar von Hubert Brune:

|

|

S —› NP + VP

VP —› V + NP

NP —› Det + N |

|

|

Der Grund dafür, daß die ökonomischen Systeme

als ein Subjekt bzw. „Nomen (N) in einer dem Satz (S)

unmittelbar untergeordneten Nominalphrase (NP) zu finden

(siehe Strukturbaum rechts)“ sind (**),

ist einerseits schlicht der Vergleich, den ich Ihnen bieten

wollte, Hans, und andererseits die Tatsache, daß die

ökonomischen Systeme (**)

erst durch die von den sprachlichen Systemen (**)

ausgelöste Rückkoplung, d.h. durch die Rückwirkung

der sprachlichen Systeme, die den ökonomischen Systemen

gegenüber zwar auf dem Weg der Genese später, auf

dem Weg der Metagenese jedoch früher sind, erst zu Sinnsystemen

(**)

werden (**),

und diese Sinngebung ist nur durch Linguistik möglich,

d.h.: daß eine Semiotik allein nicht ausreicht und die

über der Linguistik rangierenden Bereiche - die philosophische

Logik und die Mathematik, zusammen als logisch-mathematische

Systeme (**),

obwohl sie selbstverständlich ebenfalls zu den Sinnsystemen

gehören - dafür bereits zu abstrakt sind. Beispielsweise

besteht das Recht aus Texten, „Gesetze“ genannt,

und diese sind rein linguistisch verfaßt, erst noch

nur mündlich, später schriftlich. Es ist insbesondere

der Rechtstext, der aus der ursprünglichen Ökonomie

(Organisation u.s.w.) die ökonomischen Systeme macht,

weil durch den Rechtstext z.B. die anfangs noch nur über

mündliche Erzählungen über die Ahnen den Personen

abverlangten Erwartungen und besonders Verpflichtungen und

der Zusammenhalt der Gruppe funktionieren, später schriftlich

ergänzt werden, besonders z.B. wegen der notwendig gewordenen

Umwandlung der reinen, nämlich noch ursprünglichen

Besitzverhältnisse in Eigentumsverhältnisse und

deren, nun Schrift erfordernde Regelung. Dieser Text ist nicht

nur an Semantik, sondern auch an Grammatik und somit auch

an Syntax geknüpft. In der einfachsten Form besteht eine

Syntax aus Subjekt und Prädikat (z.B. der Satz „Ich

schreibe“). Müßte aber das Subjekt ohne Prädikat

auskommen, dann wäre der Sinn des Satzes sehr stark reduziert

(„Ich“) und sogar ohne Sinn dann , wenn alle

anderen syntaktischen Formen nicht bekannt wären.

Umgekehrt gesagt: „Ich“ wird erst dann gesagt, wenn

auch andere syntaktische Formen möglich sind, ob passiv

oder aktiv. Denn „ohne eine zweite syntaktische Form

wäre das Subjekt als solches noch gar nicht erkennbar“

(**).

Und wenn ich das mit den ökonomischen Systemen analogisiere,

dann kann man verstehen, warum die ökonomischen Systeme

allein keinen Sinn haben können (ich sie also in dem

Fall auch nicht den Sinnsystemen zurordnen dürfte): sie

brauchen die sprachlichen Systeme, um durch sie einen Sinn

bekommen zu können, den sie dann bekommen, nachdem die

sprachlichen Systeme die Rückkopplung bewirkt haben und

dann auf die ökonomischen Systeme zurückwirken,

indem sie ihnen Sinn verleihen.

|

|

|

|

Hans

|

Eingetragen am Sonntag, 30.04.2023 um 01:04 Uhr

Was genau meinen Sie mit der Rückkopplung von oben durch die Sprachsysteme?

Kommentar von Hubert Brune:

|

|

|

Genese im Aufbau verläuft

wie Metagenese im Abbau.

Genese im Abbau verläuft wie Metagenese im Aufbau.

|

Die „Rückkopplung von oben durch die Sprachsysteme“

(**) ist

kybernetisch gemeint, wie Sie wahrscheinlich wissen, Hans.

Die im Rahmen dieser Kybernetik von mir entworfene Erkenntnistheorie

heißt „Quadrialistische

Erkenntnistheorie“, die einer jener vier Klein-Viertakter

ist, die zu meinem Mittel-Viertakter namens Gesamttheorie

bzw. 4

Einzeltheorien (hier als Summe verstanden) gehören

(**),

wie Sie bereits wissen. Gemäß meiner Quadrialistischen

Erkenntnistheorie ist es so, daß dann, wenn der von

der Natur (genauer: Physik) als Basis ausgehende, aber noch

erkenntnislose Prozeß das Geistige - und wenn auch nur

den ersten (niedrigsten, der Basis noch näheren) der

Bereiche des Geistigen (je nach Möglichkeit des Erreichbaren)

- erreicht, die Umkehr und mit ihr die Erkenntnis beginnt.

Es gibt also zwei Wege. Von Walter E. Koch habe ich für

diese zwei Wege die Namen „Genese“ und „Metagenese“

übernommen (**|**).

Der Weg der Metagenese ist der umgekehrte Weg der Genese.

So ergibt sich ein Regelkreis.

|

|

Erst die sprachlichen Systeme geben

allen Systemen einen Sinn, eine Bedeutung.

|

|

Und dazu gehört eben auch eine Rückkopplung, wobei

der Ausdruck „von oben durch die Sprachsysteme“

bedeutet, daß der Weg nicht mehr von unten nach oben

zu den Sprachsystemen, sondern von oben nach unten zu den

geschlossenen Systemen und innerhalb dieser bis zu den anorganischen

Systemen und innerhalb dieser bis zur Physik als unterste

Basis verläuft.

Dieser Regelkreis kann sich auch innerhalb der Sinnsysteme

(**)

allein abspielen, trotz der Tatsache, daß sie selbst

einem größeren Regelkreis gehorchen. Zu den Sinnsystemen

gehören die ökonomischen und die sprachlichen

Systeme. Das, was ich „Ökonomie“ nenne (**),

ist zwar auf genetischem Wege dem, was ich „Sprache“

nenne (**|**),

vorgeordnet, führt also genetisch zur Sprache, doch

metagenetsich ist es, wie gesagt, umgekehrt: die zu sprachlichen

Systemen gewordene Sprache führt jetzt zur Ökonomie

und macht sie dadurch zu ökonomischen Systemen, und

zwar insofern, als hierdurch erst Sinn gestiftet wird, denn

die Ökonomie hatte vorher, weil sie ja noch nicht aus

eigenen Systemen bestand, auch noch keinen Sinn, keine Bedeutung,

weil es noch nichts gab, was ihr einen Sinn, eine Bedeutung

hätte geben können, denn die zur Vollendung der

beiden Sinnsysteme unerläßlichen sprachlichen

Systeme waren ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht erreicht,

noch nicht „da“! Die ökonomischen Systeme

entstanden erst durch die Sinngebung, und die geschah durch

die sprachlichen Systeme. Diese bewirkten die Rückkopplung

und setzen damit die eben auch Sinngebung bedeutende Metagenese

in Gang. Vor dieser Sinngebung gab es zwar Ökonomie,

aber nichts und niemanden, der sie verstand, ihre Bedeutung,

ihren Sinn kannte. Die Ökonomie (Wirtschaft) wurde

erst durch die sprachlichen Systeme in die Sinnhaftigkeit

gehoben und besteht seitdem auch aus Systemen, den ökonomischen

Systemen eben. Ohne Sprache keine Bedeutung, keinen Sinn.

Ähnlich der Aussage Schellings, daß die Natur

im Menschen ihre Augen aufschlägt und bemekrt, daß

sie da ist (**),

so läßt sich für die Ökonomie sagen,

daß sie in der Sprache bzw. mit Hilfe der sprachlichen

Systeme ihre Augen aufschlägt und bemerkt, daß

sie da ist, aus sinnhaften Systemen besteht. Beide Aussagen

sind metaphorisch gemeint.

Speziell an Herrn Wagner:

| |

|

| |

* Was hier links angezeigt

ist, ist im Text mit

„unten“ bezeichnet. Was hier rechts

angezeigt ist, ist im Text mit „oben“ bezeichnet |

|

Hier, an dieser Stelle, beginnt die Natur-Kultur, nach der

Sie oft gefragt haben. Aus der Natur wird Kultur durch die

sprachlichen Systeme (z.B. durch nur eines oder mehrere der

oder alle vier sprachlichen Systeme [**])

bewirkte Rückwirkung, technisch gesprochen: Rückkopplung.

Entscheidend dabei ist also, daß die Rückkopplung

und mit ihr die eben auch Sinngebung bedeutende Metagenese

in Gang kommt, so daß auch die ökonomischen Systeme

sinnhaft werden können, die Natur-Kultur als der Übergangsbereich

von der Natur zur Kultur aus seinem vorherigen bloßen

Möglichsein zur Verwirklichung kommt, nämlich durch

Rückwirkung (Rückkopplung) von oben, und das heißt

in diesem Fall: durch die Kultur, später auch durch die

Kultur-Natur. Die weiter unten befindlichen Systeme - die

lebendigen (organischen) Systeme, die wie die Sinnsysteme

zu den autopoietischen Systemen (**)

gehören, und die allopoietischen Systeme (**),

die wie die autopoietischen Systeme zu den offenen Systemen

(**)

gehören, und die anorganischen Systeme, die geschlossene

Systeme (**)

sind - sind ja keine Sinnsysteme, aber sie werden durch die

sprachlichen Systeme mit Sinn belegt, weil sie mittels Semantik

(Bedeutung, Sinn) beherrscht werden sollen, was wiederum bedeutet,

daß sie ausgebeutet werden sollen und auch werden. Um

es nicht systemtheoretisch, sondern kulturtheoretisch (also

mit meinem anderen Klein-Viertakter) zu sagen: Es ist

die Kultur, ganz besonders während ihrer Zivilisationszeit

(**|**),

die auch der Natur (also dem, was ich systemtheoretisch die

„geschlossenen Systeme“ und unter den „offenen

Systemen“ die „lebendigen [organischen] Systeme“

nenne) einen Sinn gibt, den aber die Natur nicht hat, und

dieser Sinn heißt Ausbeutung (zu der auch der Bau allopoietischer

Systeme und mittlerweile sogar auch autopoietischer Systeme

gehört). Wiederum erkenntnistheoretisch gesagt: Die Kultur

verwendet dabei die sprachlichen Systeme, und zwar innerhalb

dieser nicht nur die semiotisch-linguistischen Systeme, sondern

auch und vor allem die logisch-mathematischen Systeme, die

dann auf die entsprechenden „naturwissenschaftlichen“

und technischen Gebiete angewendet, d.h. diese jenen verfügbar

gemacht werden (und nicht umgekehrt), so daß

es vornehmlich die von dieser Kultur entwickelte Kultur-Natur

(Logik[Philosophie]/Mathematik) ist, die die Ausbeutung hauptsächlich

vorantreibt. Die empirischen Wissenschaften (oft nicht ganz

zutreffend „Naturwissenschaften“ genannt) - alle

Wissenschaften gehören zu den sprachlichen Systemen (Kultur

[Sprache als Semiotik und Linguistik] und Kultur-Natur [Sprache

als Logik [Philosophie] und Mathematik]) und zu sonst nichts

- setzen das um, was die theoretischen Wissenschaften (oft

auch „Geisteswissenschaften“ genannt) ihnen vorschreiben,

wobei immer mehr das aus nichtwissenschaftlichen Bereichen

kommende Geld, also die Macht - und das heißt für

unser Thema hier: die Deutungsmacht -, sich durchsetzt, bevor

alles Wissenschaftliche implodiert, d.h. die Komplexität

der sprachlichen Systeme endlich schrumpft, um vielleicht

später wieder zuzunehmen.

| * Was

hier links angezeigt ist, ist im Text mit „unten“

bezeichnet. Was hier rechts angezeigt ist, ist im Text

mit „oben“ bezeichnet.

N = Natur (Physik, Chemie); N-K = Natur-Kultur (Biologie,

Ökonomie); K = Kultur (Semiotik, Linguistik); K-N

= Kultur-Natur (Philosophie [bes. Logik], Mathematik). |

Physikalisch-chemische und biologische Phänomene sind

aus Sicht der Sinnsysteme (sprachliche Systeme und die durch

sie sinnhaft gewordenen ökonomischen Systeme) - anders

gesagt: aus Sicht der Kultur und der Natur-Kultur und aus

Sicht eines Teils der durch sie sinnhaft gewordenen Natur-Kultur

- zu Gegenständen (wissenschaftlich, erkenntnistheoretisch:

zu Objekten) geworden, weil sie ausbeutbar sind und folglcih

auch ausgebeutet werden. Das geht sogar so weit, daß

nach und nach auch alle anderen Phänomene ebenfalls

zu Gegenständen gemacht und folglich ausgebeutet werden.

Man kann hier von Selbstausbeutung sprechen - durchaus

auch so, wie auch Byung-Chul Han es angesprochen hat (**).

Die Ausbeutung ist scheinbar grenzenlos, unendlich, aber eben

nur scheinbar, denn man kann wissen, daß nichts auf

der Erde bis in den Himmel wächst. Die Mathematik als

der zweite Bereich der logisch-mathematischen Systeme innerhalb

der sprachlichen Systeme innerhalb der Sinnsysteme leitet

über zu den geschlossenen Systemen, den anorganischen

Systemen. Denn die Mathematik als ideale Sphäre eignet

sich vorzüglich, eben ideal, zur „Sprache der Natur“,

und sie frißt sich weiter durch alle anderen

Systeme, bis sie wieder bei sich selbst ankommt. Ähnlich

ist es mit der Logik. Es ist so, daß die Linguistik,

die Logik und die Mathematik diejenigen Bereiche der sprachlichen

Systeme sind, mit denen der gesamte Rest und sie selbst beherrschbar

werden. Das bekanntlich aus Gesetzen und also Text bestehende

Recht gehört zur Linguistik, die Rechtsphilosophie bereits

zur Philosophie, d.h. zur Logik, und wird dazu genutzt, die

Ausbeutug des Planeten Erde zu rechtfertigen (z.B. dienen

alle „Menschenrechte“ nur der Ausbeutung). Auch

die Semiotik kann dabei helfen, aber erst dann, wenn sie über

die besagte Rückkopplung durch die Linguistik dazu in

die Lage gebracht worden ist. Zuletzt sind also alle sprachlichen

Systeme an der Ausbeutung beteiligt. Zwar sind die sprachlichen

Systeme auch für das genaue Gegenteil brauchbar - und

die werden auch in diesem Sinne genutzt, doch wird diese Verwendung

durch die Macht unterdrückt, auch mittlerweile dadurch,

daß die Macht behauptet, selbst ein solcher Verwender

zu sein, selbst z.B. ein „Naturschützer“ zu

sein u.s.w. (vgl. dazu z.B. das mittlerweile heikel gewordene

Thema „Klima“, das wie das, was „Virus“

genannt wird, oder das, was „Psyche“ genannt wird,

oder das, was „Soziales“ genannt wird, in jede beliebige

und gewünschte Richtung gebracht werden kann, das mit

jedem und allem Inhalt gefüllt werden kann, also auch

mit dem, der dem Machterhalt und der Machausdehnung, also

wiederum der Ausbeutung dient). Die Wahrheit hat den Kampf

gegen die Lüge verloren. Die Lüge ist heute sehr

viel mächtiger, als sie es jemals zuvor gewesen ist.

|

|

|

|

Hans

|

Eingetragen am Sonntag, 27.04.2023 um 01:01 Uhr

Ich verstehe Ihren letzten Kommentar als den eines Strukturalisten.

Sind Sie Strukturalist, vielleicht sogar ein französischer

Strukturalist?

Kommentar von Hubert Brune:

|

Der Strukturalismus sieht in der Sprache,

die er oft auch als „Kode“ („Code“ [**])

bezeichnet, d.h. als ein nach bestimmten Regeln kombinierbares

Zeichensystem mit nicht nur, aber doch vor allem kommunikativer

Funktion, den Prototyp jeder ganzheitlichen Organisation

der Wirklichkeit. Die vom Strukturalismus synchronisch untersuchten

Sprachmodelle werden methodisch auf den gesamten Bereich

des Verhaltens ausgedehnt. **

**

Man mag mich gern einen Strukturalisten nennen. Ich habe

nichts dagegen. Allerdings habe ich etwas dagegen, ein französicher

Strukturalist genannt zu werden, denn alles, was seit der

angeblichen „Befreiung“ Ende 1944 in Frankreich

geschieht, ist nichts anderes als die Verleugnug der eigenen

Geschichte - ich meine hier insbesondere die Kollaboration

während der deutschen Besatzungszeiten, deren es ja

viele gab, zuletzt und besonders die während des 2.

Weltkrieges -, die vertuscht und vergessen gemacht werden

soll durch die typisch französische Großmannssucht

und die ebenfalls typisch französische Anfälligkeit

für ein anderes Extrem, die Anarchie, der auch die

Italiener immer wieder erliegen. Das ergibt diese merkwürdige

Allianz zwischen der nationalistischen Großmnannsssucht

und der sogenannten „Linken“ in Frankreich, von

der sich kein Franzose so richtig loslösen kann, weil

er gar nichts anderes gelernt hat, es nicht gekonnt hat,

weil es in Frankreich nie etwas anderes zum Üben, zum

Lernen gegeben hat. Peter Sloterdijk faßte den Gedächnisverlust

sowohl der Franzosen als auch der Holländer gerade

bezüglich beider Kollaborationen mit der deutschen

Besatzung während des 2. Weltkrieges einmal so zusammen:

„Wie die Franzosen nach der libération

plötzlich neben den Siegern aufmarschierten, als ob

nie etwas gewesen wäre, in dopppelter Heuchelei ...,

so haben die Niederländer nach 1945 sich etwas vorgemacht

und ihre Nachkriegswirklichkeit auf einen nicht selbst erfochtenen

Sieg aufgebaut. Die nachträgliche nukleare Großmannssucht

der Franzosen ist das formale Äquivalent der nachträglichen

kosmopolitischen Umarmungssucht der Holländer.“

(**

[**]).

Nennen Sie mich doch lieber einen „spanischen

Strukturalisten“ ( ).

Auch hier kann ich mit einem Sloterdijk-Zitat aufwarten:

„Napoleon ... hat als Beleidiger Geschichte gemacht.

Die Spanier mußten bis 1975 - bis zum Tode Francos

- warten, bis sie endlich aus der Folge ihrer eigenen antinapoleonischen

Reaktionen herauskamen. Man darf auch die Geschichte Spaniens

im 20. Jahrhundert nicht isoliert betrachten. Und die Deutschen

wären auch nicht dahin gekommen, wo sie standen, wenn

sie nicht ... durch die napoleonische Beleidigung ... in

die reaktive Posoition gekommen wären und bis 1945

ihre antifranzösische Reaktion abgearbeitet hätten.

Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, daß die

Europäer allesamt ohne die Deutschen gar kein Beispiel

dafür hätten, wie es ist, sich als Europäer

zu verhalten. Denn wenn sie nur auf sich selber schauen,

so sind sie doch Briten, Franzosen und was weiß ich

geblieben - mit Ausnahme der Spanier, die wirklich ähnlich

wie die Deutschen in einer solchen metanoetischen Verwandlung

.... (Kluge unterbricht Sloterdijk

hier; HB), die haben auch dieses Lernen aus den eigenen

Lektionen auf einer ungewöhnlich tiefen Ebene vollzogen,

deswegen sind sie ... den Deutschen auch am nächsten,

auch sind sie die Nation, die eigentlich mit der größten

politischen Reife den Weg in die Demokratie gegangen sind,

und zwar (sind sie) bei permanentem Terror ... trotzdem

ruhig den Weg weitergegangen. Man muß sich nur ‘mal

vorstellen, wie es uns ginge, wenn wir auch nur ein Zehntel

des Terrordrucks in unserem Land hätten, den die Spanier

in den letzen dreißig Jahren chronisch erlebt haben.“

** ).

Auch hier kann ich mit einem Sloterdijk-Zitat aufwarten:

„Napoleon ... hat als Beleidiger Geschichte gemacht.

Die Spanier mußten bis 1975 - bis zum Tode Francos

- warten, bis sie endlich aus der Folge ihrer eigenen antinapoleonischen

Reaktionen herauskamen. Man darf auch die Geschichte Spaniens

im 20. Jahrhundert nicht isoliert betrachten. Und die Deutschen

wären auch nicht dahin gekommen, wo sie standen, wenn

sie nicht ... durch die napoleonische Beleidigung ... in

die reaktive Posoition gekommen wären und bis 1945

ihre antifranzösische Reaktion abgearbeitet hätten.

Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, daß die

Europäer allesamt ohne die Deutschen gar kein Beispiel

dafür hätten, wie es ist, sich als Europäer

zu verhalten. Denn wenn sie nur auf sich selber schauen,

so sind sie doch Briten, Franzosen und was weiß ich

geblieben - mit Ausnahme der Spanier, die wirklich ähnlich

wie die Deutschen in einer solchen metanoetischen Verwandlung

.... (Kluge unterbricht Sloterdijk

hier; HB), die haben auch dieses Lernen aus den eigenen

Lektionen auf einer ungewöhnlich tiefen Ebene vollzogen,

deswegen sind sie ... den Deutschen auch am nächsten,

auch sind sie die Nation, die eigentlich mit der größten

politischen Reife den Weg in die Demokratie gegangen sind,

und zwar (sind sie) bei permanentem Terror ... trotzdem

ruhig den Weg weitergegangen. Man muß sich nur ‘mal

vorstellen, wie es uns ginge, wenn wir auch nur ein Zehntel

des Terrordrucks in unserem Land hätten, den die Spanier

in den letzen dreißig Jahren chronisch erlebt haben.“

**

Ich bin also kein „französischer Strukturalist“,

wie Sie meinten, Hans, und leider auch kein spanischer Strukturalist.

Aber was bin ich dann? Ein deutscher Strukturalist? Ja, auch.

Ich bin auch ein deutscher Poststrukturalist, aber

lieber ohne die Vorsilbe „Post“. Auch

bin ich ein deutscher Systemtheoretiker, ein deutscher Kybernetiker,

ein deutscher Zyklentheoretiker ... u.s.w.. Weil Ihre Aussage

sich aber wohl eher nicht auf das Nationale, sondern auf das

rein Philosophische bezog, muß die Frage lauten:

Was bin ich philosophischerseits? Ein Strukturalist,

ein Poststrukturalist, ein Systemtheoretiker, ein Kybernetiker,

ein Zyklentheoretiker, ein Phänomenologe, ein Neuphänomenologe,

ein Enzyklopädist, ein Erkenntnistheoretiker, ein Natur-,

Kultur-, Existenz- und Lebensphilosoph, ein Idealist, ein

Realist, ein Realidealist und Idealrealist ... u.s.w.. (**|**).

Darf man Ihnen zufolge auch philosophischerseits ein

Wissenschaftler sein? Ja? Dann bin ich ein Wissenschaftler

und Erkenntnistheoretiker und alles andere erst danach. Ist

nicht aber ein Philosoph sowieso ein Wissenschaftler? Als

ich zum ersten Mal den Gedanken kennenlernte, daß etwas

auch für immer wegbleiben kann, daß also

z.B. dann, wenn ein Mensch gestorben ist, er nicht mehr wiederkommt,

da entwickelte sich in mir, in meinem Geist oder, wenn der

Geist außerhalb des Körpers sein sollte, in dem

Geist, der zu mir spricht, auch zum ersten Mal das Wissen

von der Bedeutung der Zeit: ich wußte seitdem, daß

Zeit wirklich vergeht, daß sie nicht wiederkommt, daß

sie nicht zurückgeholt werden kann. Dies wurde mir erzählt.

Ich war zu der Zeit erst drei Jahre alt, denn das Erlebnis,

das mir damals den Tod eines anderen Menschen, der durch einen

Autounfall ums Leben kam, kennenlernen ließ, ist genau

datierbar, also: heute noch in Erfahrung zu bringen. Jedenfalls

machte ich daraus so etwas wie eine Wissenschaft von der Zeit,

der Geschichte u.s.w.. Was ich damit sagen will, ist, daß

ich schon sehr, sehr früh ein Zeit- und Geschichtswissenschaftler

wurde und darum dieser „Beruf“ wohl derjenige unter

den sehr vielen sonst noch sein wird, der mich als letzter

verlassen wird.

Der einzige unter den französischen Strukturalisten,

der für mich dann, wenn ich seine sexuell motivierten

Perversitäten und kommunistisch motivierten Absurditäten

völlig unberücksichtigt lasse (denn anders geht

es nicht), einigermaßen in Frage kommt, ist Michel

Foucault (1926-1984). Bei ihm muß man drei Denkstadien

unterscheiden: das frühe, das mittlere und das späte

Denkstadium. Als die bedeutsamsten Präger und Beeinflusser

Foucaults gelten Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich

Hegel, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger

und Louis Althusser. Vom 1950 bis 1954 war Foucault außerdem

Mitglied der französichen KP. Muß ich noch mehr

dazu sagen? Marx fiel seit 1954 immer mehr aus dem Denken

Foucaults heraus. Alle anderen Präger und Beeinflusser

blieben. Foucault wurde eigentlich erst richtig interessant

in seinem letzten - von der Mitte der 1970er Jahre bis zu

seinem Tod währenden - Denkstadium, doch in diesem

war er bereits ein sogenannter Poststrukturalist.

Der Poststrukturalismus bleibt dem Strukturalismus

verbunden, denn auf die strukturale Konstruktion folgt die

poststrukturale Dekonstruktion. Der Begriff

der Dekonstruktion geht auf Martin Heidegger zurück,

der von einer „Destruktion“ der abendländischen

Tradition der Metaphysik gesprochen hat:

| „Die Destruktion hat ebenso wenig den negativen

Sinn einer Abschüttelung der ontologischen Tradition.

Sie soll umgekehrt diese in ihren positiven Möglichkeiten,

und das besagt immer, in ihren Grenzen abstecken, die

mit der jeweiligen Fragestellung und der aus dieser

vorgezeichneten Umgrenzung des möglichen Feldes

der Untersuchung faktisch gegeben sind.“ ** |

Auch hat Heidegger von einer methodischen Verschränkung

von Konstruktion und Destruktion gesprochen. Diese betrifft

drei Momente:

| – „Erfassung des Seienden auf das

Verstehen von dessen Sein (phänomenologische Reduktion).“ |

| – „Entwerfen des vorgegebenen Seienden

auf sein Sein und dessen Strukturen (phänomenologische

Konstruktion).“ |

| – „Kritischer Abbau überkommener

Begriffe (Destruktion).“ |

In Aufnahme dieser Verschränkung von Destruktion und

Konstruktion meint Dekonstruktion nicht einen Angriff auf

die Legitimität oder Sinnhaftigkeit von Texten oder Thesen,

sondern die sinnkritische Analyse ihrer Verstehens- und Geltungsbedingungen.

Der Poststrukturalismus und der Strukturalismus

gehen auf Heideggers Daseinsphänomenologie (Existenzphilosophie)

und auf Husserls Phänomenologie zurück, die auf

Freges Antipsychologismus zurückgehen. Ihnen kann ich

nur sehr hochachtungsvoll danken, denn auch ich bin ein

Antipsychologist und kann mir gut vorstellen, daß

in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts der Psychologiewahn

bereits so unerträglich geworden war, daß ein

Antipsycholgismus wie eine lang ersehnte Befreiung davon

wirken konnte, ja mußte.

| |

| Husserl |

| „Logische Untersuchungen“

(1900) |

| Prolegomena und II. Untersuchung |

V. und VI. Untersuchung |

I., III. und IV. Untersuchung |

1. Strömung |

2. Strömung |

3. Strömung |

| Eidetische Phänomenologie |

Transzendentale Phänomenologie |

Strukturale Phänomenologie |

München-Göttinger

Phänomenologie |

Husserlsche

Phänomenologie |

Heideggersche

Phänomenologie des Daseins

(Existenzphilosophie) |

Prager Strukturalismus |

Antipsychologismus, autonome

Phänomene, eidet. Universalien |

Französische Phänomenologie

als Versuch, Husserls und

Heideggers Phänomenologie wieder zusammenzubringen |

Autonome Linguistik,

strukturale Universalien |

| Autonome Phänomene |

Korrelation von Subjekt und Objekt |

Autonome Linguistik |

| Eidetische Universalien |

Objektiver Idealismus |

Subjektiver Dezisionismus |

Strukturale Universalien |

|

|

* Es sind hinzuzufügen:

(1.) Freges Antipsychologismus oben, weil er eine Voraussetzung

für Husserls „Logische Untersuchungen“

ist; (2.) der frz.

Strukturalismus/Poststrukturalismus,

Gadamers „Philosophische Hermeneutik“, Schmitz’

„Neue Phänomenologie“ innerhalb der 2.

Strömung unten. |

| |

Elmar Holenstein (ein Schweizer, noch dazu in Ihrem Alter,

Herr Wagner!): „Husserls Logische Untersuchungen

können als Ausgangspunkt von drei ausgezeichneten phänomenologischen

Strömungen angesehen werden. (Siehe

Skizze rechts. 1. Strömung: München-Göttinger

Phänomenologie; 2. Strömung: Transzendentale Phänomenologie;

3. Strömung: Prager Strukturalismus. Alle drei Strömungen

richten sich nach dem von Frege begündeten Antipsychologismus.

HB.) Diese kurze Skizze ist eine Vereinfachung. Sie

beschränkt sich auf die Herausstellung der hauptsächlichen

Quelle und der vorherrschenden Aspekte jeder der drei Strömungen.

Sie soll nicht als eine erschöpfende Charakterisierung

mißverstanden werden. Insbesondere ist vor der weitverbreiteten

Meinung zu warnen, der Strukturalismus setze sich über

das Hauptanliegen der transzendentalen Phänomenologie

(siehe 2. Strömung in der Skizze;

HB), die immanennte Korrelation von Subjekt und Objekt,

positivistisch hinweg. Der subjektive Pol der Konstitution

ist im Strukturalismus nicht abwesend. Was der Strukturalismus

verwirft, ist allein der »Egozentrismus« der klassischen

Transzendentalphänomenologie. Nicht anders als Husserl

selber in seinen späteren Jahren befaßt sich der

Strukturalismus vorab mit dem unbewußten und mit dem

intersubjektiven Charakter der Subjektivität der sprachlichen

Konstitution. .... Abgesehen von elementaren und primitiven

Erkenntnissen, die als solche freilich grundlegend sind, beruht

alles Wissen auf einer Interdependenz von intuitiven und semiotisch

(also: sprachlich! HB) vermittelten

Erkenntnissen. In der heutigen Wissenschaftsphilosophie kommt

zur kognitiven Funktion der Zeichen deren planifikatorische

Funktion hinzu. Zeichen dienen der Planung und Steuerung

von Handlungen. Mit den kybernetischen Wissenschaften ist

es einer semiotischen (also: sprachlichen!

HB) Disziplin gelungen, das Verhältnis zwischen

Natur- und Geisteswissenschaften zum ersten Mal seit dem Beginn

der Neuzeit umzukehren und mit Erfolg naturwissenschaftlichen

und technischen Disziplinen ein humanwissenschaftliches (also:

geisteswissenschaftliches; HB) Modell zu unterschieben.“

**

Die Struktur bedeutet Gefüge, Bau, Zusammenhang,

Bezugssystem im Aufbau des Ganzen und schon bei Kant

„Lage und Verbindung der Teile eines nach einheitlichen

Zweck sich bildenden Organismus“. Die Struktur

ist für den Strukturalismus eine Grundgegebenheit,

aus der sich alle Phänomene bestimmen lassen. Diese

reale Gegebenheit ist also objejktiv vorhanden und kann

subjektiv enthüllt werden. Strukturen sind intelligible

Regeln der Komplexe und Ganzheiten der Wirklichkeit, die

sich aus ihrer gegenseitigen Relation bestimmen und als

solche formal übertragbaren Charakter aufweisen.

Ausgehend von der Linguistik beeinflußte der Strukturalismus

sehr rasch auch die Methoden aller anderen „Wissenschaften

vom Menschen“. **

**

Alles Sprachliche (Zeichenhafte) hat ein Eigenleben.

- Im 19. Jahrhundert wurden nur kausale und genetische Erklärungen

als wissenschafliche Leistungen anerkannt. „Dem vorherrschenden

Ideal der empirizistischen Naturwissenschaft der damilgen

Zeit entsprechend versuchte man, die Psychologie gleichfalls

als eine empirisch erklärende Tatsachenwissenschaft

zu fassen, Den naheligendsten Weg dazu bot die Reduktion

alles Psychischen auf die es fundierenden physiologischen

Prozesse. In der Folge dieser Reduktion erfuhren auch sämtliche

geistigen und kulturellen Phänomene eine in letzter

Instanz physiologische Erklärung.“ (Ebd., S. 24).

Das konnte natürlich nicht funktionieren, auch nicht

auf Dauer per Dogma durchgehalten werden. Frege, der Begründer

der modernen mathematischen Logik, der Logistik

und der modernen philosophischen Logik (**|**|**),

war der erste, der gegen den Psychologismus kämpfte,

besonders gegen den in der Logik, so daß er auch noch

zum Begründer des Antipsychologismus wurde.

Frege wirkte besonders maßgeblich auf z.B. Russel,

Church, Quine u.a., ja auf die gesamte angelsächsische

Philosophie bis heute, wirkte auf den Wiener Kreis (Neupositivismus),

dessen Begründer Schlick war und zu dem sonst noch

z.B. Wittgenstein, Carnap, Reichenbach gehörten, und

wirkte auch u.a. auf Husserl und Heidegger.

| |

Schmitz

„selber nennt einen Denker, dem er sich - wie keinem

anderen - verwandt fühlt und als dessen Erbe er

sich selbst

begreift, und das ist Ludwig Klages (**).“

(Jochen Kirchhoff, Zur Leibphilosophie

von Hermann Schmitz, Vorlesung, SS 2000  ). ).

Schmitz unterscheidet sich

aber auch stark von Klages, besonders stark z.B. bezüglich

des uns sehr interessierenden und

auch darum hier angesprochenen Themas: Psyche/Psychologismus.

— Schmitz’

begründete sein Erbe wohl eher so:

„In unserem Jahrhundert hat der Averroismus eine

unerwartbare, vermutlich dem Autor selbst nicht bewußte

Wiedergeburt

in der Metaphysik von Ludwig Klages erhalten, der die

Seele mit einer an die aristotelische Seelendefinition

erinnernden

Wendung als den Sinn des Leibes ausgibt und den transzendenten,

einzigen Geist von außen einbrechen läßt,

nun aber

nicht mehr als höchste Vollendung und Beglückung,

sondern als böse, katastrophale Lebensstörung.

Klages verteidigt das

unwillkürlich strömende, schauend empfängliche

Leben gegen die Willkür geistigen Tuns; abermals

tritt in seinem Werk

also der Averroismus in Gegensatz zu der seit Jahrtausenden

in der abendländischen Philosophie herrschenden

Strömung,

die die Ermächtigung des Menschen gegen seine unwillkürlichen

Regungen verlangt und dafür auch den psychosomatischen

Dualismus in Kauf zu nehmen bereit ist.“

(Hermann Schmitz, Leib und Seele in der abendländischen

Philosophie, 1978, S. 239 [**]).

Ich meine dennoch, daß Schmitz

eher Heideggers Erbe ist und beide die größten

Philosophen des 20. Jahrhunderts sind. |

| |

Jedenfalls muß der Psychologismus überwunden,

die Subjektivität neu, d.h. ohne Berufung auf Innenwelten

bestimmt werden. Hermann Franz-Heinrich Schmitz, der Begründer

der „Neuen Phönomenologie“ (**),

geht vom leibhaftigen „In-der-Welt-Sein“ aus (**).

In seinem 1964 erschienenen Buch Subjektivität

heißt es: „In meiner Analyse des leiblichen Befindens

setze ich mir - soviel ich sehe, zum ersten mal in der Weltliteratur

- das Ziel, ein abgerundetes Begriffssystem allein auf das

Zeugnis des eigenleiblichen Spürens zu gründen,

also dessen, was der Mensch, wie man sagt, am eigenen Leibe

spürt.“ (**).

Schmitz arbeitete ein in 10 Büchern vorliegendes System

der Philosophie aus, dessen Basis die Erfahrung der Leiblichkeit

und des Augenblicks unmittelbarer Betroffenheit ist. Er setzte

bei der ursprünglichen, unwillkürlichen Lebenserfahrung

an. Seine Methode ist „Phänomenologie in neuem,

empirisch ernüchterten Stil“; sein Grundgedanke

ist, daß die „Innenwelthypothese“ Quell aller

„Verfehlungen“ des abendländischen Geistes

seit der Antike sei (vgl. ders.: Die vier Verfehlungen

des abendländischen Geistes, in: ders.: Adolf

Hitler in der Geschichte, 1999, S. 32–82).

| |

„Ich

war immer davon überzeugt, daß es dem Schmitz

mit diesem System gelingen könnte, mit den traditionellen

Mitteln der europäischen Gelehrsamkeit das 3. Jahrtausend

zu erschließen, d.h. Verkrustungen aufzubrechen,

die sich so festgesetzt haben im Denken, daß eigentlich

nur mit einer ganz grundsätzlichen und ganz breit

angelegten Auseinandersetzung überhaupt dem beizukommen

ist. .... Den letzten Band des Systems übergab

mir Hermann Schmitz persönlich mit der Bemerkung:

,Ich habe es fertig, und jetzt bin ich nur noch ein

gewöhnlicher Gelehrter. Diese Bescheidenheit hat

er nicht durchgehalten, denn anschließend ging

es los mit den historischen Bänden .... Er hat

ja wirklich die ganze Philosophiegeschichte durchgeackert

.... Carl Friedrich Weizsäcker hatte Heidegger

meine Dissertation (**)

geschickt. Heidegger lud mich ein nach Todtnauberg.

Ich bin dann noch ein paar Mal bei ihm gewesen ....

Er hat bei verschiedenen Besuchen immer wieder gesagt:

,Nötig ist eine Rekonstruktion der Geschichte der

Philosophie. Und da muß man bei den Vorsokratikern

anfangen. .... Heidegger ... wollte mich noch zur Historie,

zur Philosophiegeschichte bekehren, und ich wußte

von vornherein: das ist nicht mein Ding. Aber ...“

es war Hermann Schmitz’ Ding: er hat später

„ja wirklich die ganze Philosophiegeschichte durchgeackert“,

wie Werhahn es formulierte. (Vgl. Hans Werhahn, in:

Neue Phänomenologie - Über Hermann Schmitz

/ Gespräch mit einem Weggefährten, Film

von Michael Großheim, 2010  ). ). |

|

| |

Schmitz „will beschreiben, wie die Welt sich zeigt, wenn

ihr zurückgegeben wird, was man fälschlich in die

vermeintlich private Innenwelt einzelner Subjekte (Seele,

Bewußtsein, Gemüt pp.) hineingesteckt hat.“

(**).

Der Sinn von Subjektivität sei neu (ohne Berufung auf

Innenwelten) zu bestimmen. Mit Hilfe des „Spürens

am eigenen Leib (Leiblichkeit) und des Fühlens (Gefühle)“

und der durch die Neue Phänomenologie ermöglichten

kategorialen Erschließung der so wahrgenommenen Gegenstände

könne erstmals der jahrtausendealte „Psychologismus“

überwunden werden. Zur falschen Innenwelthypothese gehört

eben auch und besonders die Seele bzw. Psyche. Durch die „Eichung

von Worten an Phänomenen“ werde die Voraussetzung

dafür geschaffen, daß die Menschen in die Lage

versetzt werden, „über Erfahrungen zu sprechen,

die ihnen wichtig werden, wenn sie nach durchdringender Enttäuschung

des Lebens in Projektionen und Utopien Gelegenheit und Bedürfnis

haben, ihren Lebenswillen in der Gegenwart zu verankern.“

(Ders., Mein System der Philosophie, 1977 [**]).

Theoretischer Kernbegriff der Philosophie von Schmitz ist

der Begriff des Leibes. Sein Verständnis von Leib erläutert

er so: „Wenn ich vom Leib spreche, denke ich nicht an

den menschlichen oder tierischen Körper, den man besichtigen

oder betasten kann, sondern an das, was man in dessen Gegend

von sich spürt, ohne über ein ‚Sinnesorgan‘

wie Auge oder Hand zu verfügen ....“ (Ders., Der

unerschöpfliche Gegenstand, 1990, S. 115 [**]).

Damit ist der für die traditionelle Philosophie klassische

Dualismus von Körper und Seele radikal in Frage gestellt.

Schmitz’ Neue Phänomenologie kann daher auch

treffend als Leibphilosophie bezeichnet werden. Vom Leib als

zentralem Gegenstand der Analyse aus gelangt Schmitz auf nahezu

allen Gebieten der Philosophie zu neuen Einsichten, die er

zu seinem „System der Philosophie“ zusammengefaßt

hat. Eine kritische Retraktion bestimmter Aspekte des „Systems“

hat Schmitz 1990 in seinem Werk Der unerschöpfliche

Gegenstand vorgelegt. Neben seinem umfangreichen systematischen

Werk hat Schmitz zahlreiche philosophiehistorische Werke erarbeitet

und veröffentlicht, die seine eigenen Gedanken in den

Kontext der Geschichte stellen. Dabei hat sich Schmitz mit

Vertretern nahezu aller Epochen der abendländischen Kultur

beschäftigt.

„Meine Berufsbezeichnung heißt ja »Psychiater«.

Und ich habe von Hermann Schmitz gelernt: Die Psyche ist

es gar nicht! Ich habe einen berufliche Identitätskrise,

die mir aber viel Freude macht. Mir fehlt nur noch eine

Sache in der Neuen Phänomenologie. Wenn ich die noch

kriege von Hermann Schmitz ...: Was ist Gesundheit?“

(Robby Jacob, Hermann Schmitz im Gespräch, VIII,

Zukunft der Neuen Phänomenologie, 06.06.2010

[**]).

[**]).

„.... Es ist immer eine Labilität. Es wird

immer bei einem gewissen »Wellenreiten« bleiben.

Die Person kann sich nicht stabil über ihre Basis

erheben, sondern es ist immer ein Hin und Her von Emanzipation

und Regression nötig. Und diese Regression ist nicht

abzuschätzen. Es ist also der Fehler der asiatischen

Weisheitslehren, daß sie denken, die Regression

in die Emanzipation einbinden zu können, so daß

man zwar hinfallen kann, aber sich überhaupt nicht

mehr dabei wehtut und gleich wieder aufsteht, wie das

auch in den asiatischen Kampfkünsten eingeübt

wird. Diese Technik ... ist dann aber keine richtige personale

Regression mehr. Das Gegenbeispiel ist die attische Tragödie.

Tragödie ist eigentlich nicht dafür, in eine

Katastrophe zu geraten, sondern ist eine Option für

eine der Mächte, und zwar im Grunde der göttlichen

Mächte, in deren Bann der Mensch steht, ... und indem

er sich auf diese Option nun eben festlegt, wählt

er einen Weg, der - weil es nur eine von mehreren Mächten

ist, eine von mehreren Perspektiven -, der ihn ins Verderben

führen kann, aber nicht muß. Und er ist im

Grunde optionsfähig: der tragische Mensch der Griechen.

Die griechische Tragödie ist keine Katastrophendramatik,

besteht nicht aus lauter Trauerspielen, sondern aus dem

für den Menschen unvermeidlichen Risiko der Vereinseitigung

und daß er da - im Grunde genommen - seiner eigenen

glücklichen oder unglücklichen Hand überlassen

ist: da gibt es personale Regression mit dem Risiko des

Scheiterns. Darüber wird man nicht hinwegkommen.

.... Ja, das ist natürlich auch etwas, ... aber mehr

für die Menschengestaltung ..., auch da ist die Neue

Phänomenologie wichtig als Besinnung - Herr Böhme

hat das verstanden in Darmstadt -, das ist aber keine

direkte Anwendung in den Wissenschaften.“ (Hermann

Schmitz, Hermann Schmitz im Gespräch, VIII, Zukunft

der Neuen Phänomenologie, 06.06.2010  [**]).

[**]).

Gernot Böhme bemühte sich darum, die philosophische

Ästhetik thematisch zu erweitern. Er konzipierte Ästhetik

als Aisthetik, also als allgemeine Wahrnehmungslehre. Hierbei

bezog er sich zentral auf die Arbeiten des Philosophen Hermann

Schmitz, welcher bereits in den 1970er Jahren eine ausführliche

Theorie der Wahrnehmung vorgelegt hatte, dessen Werk jedoch

weitgehend unbeachtet blieb. Von diesem übernahm Böhme

in den 1990er Jahren den Begriff der Atmosphäre sowie

zahlreiche phänomenologische Beobachtungen und übertrug

dessen Neue Phänomenologie in eine Neue Ästhetik.

Im Zentrum der Betrachtung sollen nun Design, Natur und

Kunst stehen. Ästhetik hat nicht nur die Aufgabe, moderne

Kunst zu vermitteln. Eine ausschließlich intellektualistische

Interpretation von Kunstobjekten wird abgelehnt. Sie hat

sich auch mit dem neuen Verhältnis zu der zunehmend

vom Menschen gestalteten Natur zu befassen. Eine besondere

Rolle spielen für die Ästhetik die Stimmungen

und Affekte. Atmosphären sind Böhme zufolge die

erste und entscheidende Wirklichkeit für die Ästhetik.

Dabei handelt es sich um räumliche Träger von

Stimmungen. Sie bilden die gemeinsame Wirklichkeit des Wahrnehmenden

und des Wahrgenommenen. Böhme verstand die Wahrnehmung

als Modalität leiblicher Anwesenheit. Dabei betonte

er dann die gefühlsmäßige Komponente. So

wie Schmitz bereits Wahrnehmung als „eigenleibliches

Spüren“ definiert hatte (in: System der Philosophie,

3. Band: Der Raum, 5. Teil: Die Wahrnehmung,

1978), ist auch gemäß Böhme die Wahrnehmung

ein Spüren von Anwesenheit bzw. das Spüren einer

gewissen Atmosphäre. Die Atmosphäre gehört

weder zum Objekt noch zum Subjekt, sondern ist eine Kopräsenz

diesseits der Subjekt-Objekt-Spaltung. Erst später

differenziert sich die Atmosphäre in einem Ich- und

Gegenstands-Pol der Relation aus und verfestigt sich in

der dualen Subjekt-Objekt-Struktur.

| „In der Wahrnehmung der Atmosphäre

spüre ich, in welcher Art Umgebung ich mich befinde.

Diese Wahrnehmung hat also zwei Seiten: auf der einen

Seite die Umgebung, die eine Stimmungsqualität

ausstrahlt, auf der anderen Seite ich, indem ich in

meiner Befindlichkeit an dieser Stimmung teilhabe und

darin gewahre, daß ich jetzt hier bin. .... Umgekehrt

sind Atmosphären die Weise, in der sich Dinge und

Umgebungen präsentieren.“ (Gernot Böhme,

Atmosphäre, 1995, S. 96). |

Die Atmosphäre ist auf eine unbestimmte Art in den Raum

ergossen. Der Atmosphäre kann nur nachgegangen werden,

indem sie erfahren wird. Man muß sich ihr aussetzen

und affektiv von ihr betroffen sein. So kann beispielsweise

in einem Raum eine gewisse heitere oder eine bedrückende

Stimmung herrschen. Dabei handelt es sich nicht um eine subjektive

Stimmung. Diese Atmosphäre wird als quasi objektiv äußerlich

erlebt. Es wird ein gemeinsamer Zustand des Ichs und seiner

Umwelt bezeichnet. Die Phänomene des Atmosphärischen

werden als freischwebende Qualitäten, wie Kräfte

im leiblich-emotionalen Sinn oder als halb personifizierte

Naturmächte erlebt. Böhme unterschied verschiedene

Charaktere von Atmosphären. Zu den gesellschaftlichen

Charakteren zählen Böhme zufolge Reichtum, Macht

oder Eleganz. Wärme, Kälte und Helligkeit gehören

zu den Synästhesien. Kommunikative Charaktere sind zum

Beispiel gespannt, ruhig oder friedlich. Bewegungsanmutungen

können drückend, erhebend und bewegend sein. Es

gibt auch noch Stimmungen im engeren Sinne wie beispielsweise

die Szenen des Englischen Gartens. In der Wahrnehmung spürt

das Ich nicht nur die Anwesenheit von etwas, sondern es spürt

es leiblich und spürt sich dabei auch selbst. Die Dinge

entstehen aus dem atmosphärischen Spüren durch Prozesse

der Abwehr, Differenzierung und Verengung. Sie werden als

dynamisch wahrgenommen, weil sie Atmosphären und damit

unsere Befindlichkeit erzeugen. Die Dinge sind durch ihre

räumlich feste Lokalität, durch Körperlichkeit,

Identität und durch die Verdichtung als die in einem

endlichen Raum konzentrierte Potenz des atmosphärisch

gespürten Charakters gekennzeichnet. Erst die Wahrnehmung

der Dinge konstituiert die duale Subjekt-Objekt-Beziehung.

Dabei werden sie als etwas Faktisches und Objektives außerhalb

des Subjekts erfahren. (Vgl. Gernot Böhme, Aisthetik,

2001, bes. S. 103 und S. 166 ff.).

Gernot Böhme hatte in seinem 1980 erschienenen Buch

„Alternativen der Wissenschaft“ u.a. Kants

Erkenntnistheorie kritisiert: „Die Wahl von Kants Erkenntnistheorie

- gegenüber anderen - läßt sich aus verschiedenen

Gründen rechtfertigen. Für uns sind zwei Merkmale

ausschlaggebend: Kants Erkenntnistheorie begründet

objektive Erkenntnis und zielt letzten Endes auf die Möglichkeit

von Physik, und doch ist sie durch und durch eine Theorie

des Subjekts, des Ich, der Innerlichkeit. Diese Tatsache

läßt vermuten, daß sich bei ihm die Selbstdressur,

die sich das Subjekt in der objektiven Erkenntnis auferlegt,

besser noch identifizeiren läßt als in neueren

Theorien objektiver Erkenntnis, wo nur noch von Meßverfahren,

Apparaten und vielleicht noch diskursiven Strukturen die

Rede ist. .... - Kant ... behauptet ..., daß wir der

Natur die Gesetze vorschreiben. .... - Wir schreiben

der Natur die Gesetze vor. - .... Erkenntnis ist Rekonstruktion.

.... - Die systematische Beziehung von Erkenntnis und Moral

wird durch Kants Auffassung des Begriffs als Regel gestiftet.

Für Kant bedeutet »der Begriff vom Hunde eine

Regel, nach welcher meine Einbildungskraft die Gestalt eines

vierfüßigen Tieres allgemein verzeichnen kann.

Entsprechend ist der Begriff geometrischer Figuren die Konstruktionsanweisung,

nach der Figuren in der reinen Anschauung herzustellen sind.

Schließlich sind die reinen Verstandesbegriffe Regeln

der Einheit, denen gemäß die Verbindung des gegebenen

Mannigfaltigen in der Anschauung herzustellen ist. ....

- Für die Objektivität der Erkenntnis ist ...

Freiheit ebenso Voraussetzung wie für moralisches Handeln.

- Man soll den Regeln objektiver Erfahrung folgen - aber

man tut es nicht immer. Auch das weiß Kant. .....

Die Normen und Regeln der Erfahrungskenntnis setzen sich

also keineswegs von selbst durch. Vielmehr ist man verpflichtet,

sich ihnen zu unterwerfen, wenn anders man als Vernunftwesen

mitgezählt werden will. - Diese Unterwerfung eines

durchaus widerspenstigen Subjektes unter bestimmte Verhaltensregeln

nennt Kant in seiner praktischen Philosophie »Nötigung«.

Vorstellungen, denen man nicht unwilllkürlich folgt,

die deshalb durch Nötigung durchgesetzt werden müsse,

nennt er Imperative (**).

..... - Man soll sich durch Befolgung dieser Regeln zum

Vernunftwesen machen. Man soll nicht als vereinzeltes individuelles

Subjekt denken, sondern als Subjekt überhaupt. In der

praktischen Philosophie heißt das, daß man nur

solchen Maximen, d.h. also subjektiven Motivationen folgen

soll, von denen man zugleich annehmen kann, daß sie

allgemeines Gesetz seien: das ist der kategorische Imperativ.

(»Kant sah die Ethik als Erkenntnisgegenstand

...« [Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes,

Band I, 1918, S. 481 {**}];

HB). In der theoretischen Philosophie heißt

das, man soll seine subjektiven Auffassungsweisen so stilisieren,

daß man in ihnen als allgemeines Vernunftsubjekt fungiert.

Ebenso wie man als moralischer Mensch seine subjektiven

Neigungen überwinden muß, so muß man sich

als Erkennender zu allererst von seinen Gefühlen trennen.

Denn diese bestimmen auch - das sieht Kant ganz klar - die

primären unmittelbaren Auffassungsweisen, die Kant

Wahrnehmungsurteile nennt: Das Zimmer ist warm, der Zucker

süß, der Wermut widrig. - Was der Gegenstand

für mich ist, ist für die objektive Erkenntnis

uninteressant, denn die Bestimmungen, die dem Objekt zuzuschreiben

sind muß dieses Objekt für jedermann haben -

folglich muß ich mich als Subjekt objektiver Erkenntnis

quasi zu diesem »Jedermann« machen (vergleichbar

mit dem „Man“ Heideggers [**];

HB). - »Es sind ... objektive Gültigkeit

und notwendige Allgemeinheit (für jedermann) Wechselbegriffe«,

schreibt Kant in dem Prolegomena, § 19 (**).“

(Gernot Böhme, Alternativen der Wissenschaft,

1980, S. 62-67).

„Die kantischen Kategorien sind Regeln, denen sich

das empirische Subjekt unterwerfen muß, soll sein

Wissen Anspruch auf Objektivität erheben können.

Durch diese Regeln werden die möglichen subjektiven

Auffassungsweisen des empirischen Subjektes auf solche eingeschränkt,

die zur Einheit des Bewußtseins »schicklich«

sind. Das empirische Subjekt, das sich in seinem Erkenntnisverhalten

nur auf die Einheit von Bewußtsein überhaupt

bezieht, stilisiert sich so selbst zum allgemeinen Subjekt,

zum Jedermann (vergleichbar mit dem

„Man“ Heideggers [**];

HB). Die dadurch erreichte Gültigkeit seines

Wissens für jedermann garantiert zugleich die Objektivität

dieser Erkenntnis. Denn die Zusammenstimmung der Vorstellungen

in einem Bewußtsein ist zugleich der Garant der Zusammenstimmung

der Vorstellungen zu einem Objekt. - Man hat in jüngeren

Interpretationen das kantische transzendentale Subjekt als

die unendliche Forschergemeinschaft reinterpretiert. Diese

Interpretation ist durchaus angemessen, insofern auch für

Kant die Einheit des Bewußtseins eine Aufgabe bleibt,